En avril, on ne se découvre pas d’un fil. On ne sort pas de chez soi, non plus, pour cause de confinement. Mais, sur une idée de Sophie @gazetteancetres, on se pose 30 questions, à raison d’une par jour, pour travailler sur la vie d’un ou d’une ancêtre.

Pour cet exercice, j’ai choisi un de mes arrières grands-pères maternels, mon Sosa 12, Victor Emile BERTHAULT.

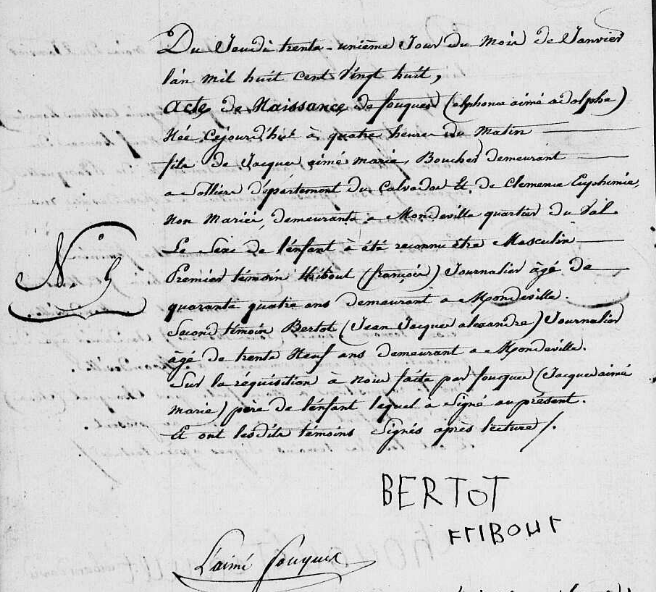

*Question 1 = Est-ce j’ai toutes les informations sur sa naissance ? Son baptême ? Qui étaient ses parrain et marraine ?

Victor Emile est né le samedi 6 août 1836, à une heure du matin, à Saint-Pierre-du Regard dans l’Orne (61) dans le Hameau de Grand Samoi.

Son père déclare sa naissance et le présente à la mairie, le même jour à 15:00, en présence de Laurent TELLIER, 32 ans et Pierre MENARD, 38 ans, tous deux cultivateurs habitants à Saint-Pierre, sans plus de renseignements.

Malheureusement, je ne possède aucune information concernant son baptême.

(Source : A.D Orne – St-Pierre-du-Regard 1833-1842 page 47)

*Question 2 = Est-ce que j’ai toutes les informations sur son mariage ? Qui était présent ? Liens de parenté ?

Victor Emile a 37 ans lorsque il épouse Marie Suzanne TOURRE, une ariègeoise de 28 ans, le samedi 4 juillet 1874, à Blida en Algérie.

Note : J’ai longtemps cherché ce mariage qui me semblait impossible vu la distance entre la Normandie et l’Ariège. Cela me semblait étrange pour ne pas dire bizarre ! Une partie de la réponse suit…

Victor Emile est libre de ses droits, ses ascendants et aïeux étant décédés

Note : Je reviendrai sur ses parents plus tard

Marie Suzanne est également libre de ses droits, ses ascendants et aïeux étant aussi décédés. Elle est la dernière d’une fratrie de neuf enfants dont quatre sont morts en bas âge.

Ses parents et au moins trois de leurs enfants ont émigré en Algérie quelques années auparavant.

Son père, Dominique, cultivateur, est décédé le 15 février 1858 à l’hôpital militaire de Blida. Sa mère, Suzanne PERIE est décédée, le 13 décembre 1857, au même endroit.

Toutes ces précisions confirment que la famille qui assiste au mariage est « réduite à peau de chagrin ».

Les témoins sont :

– Jean TOURRE, 41 ans, limonadier, frère de la future,

– Alphonse Emile Aimé VANHEMS, 25 ans, employé, beau-frère de la future,

Note : En réalité, il est le futur neveu de l’épouse. Il épousera à Blida, le 21 juillet de la même année, Jeanne TOURRE, résidant chez Jean, son oncle, fille de père inconnu et de Marie TOURRE, restée en France, sœur de Jean et de Marie Suzanne.

– Gabriel GELLY, 36 ans, maître menuisier, non parent des futurs,

– François LECLERC, 44 ans, soldat de 1ère classe au régiment des Tirailleurs Algériens, non parent des futurs.

Les témoins signent l’acte ; les futurs époux ont déclaré ne pas savoir.

(Source : ANOM – Algérie – Blida -1874)

*Question 3 = Comment s’est déroulé son mariage ?

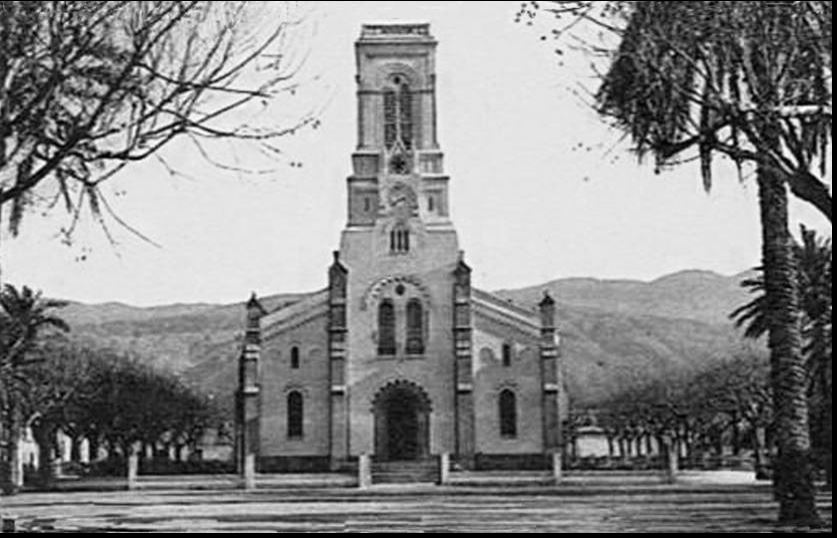

Je ne possède pas d’informations exactes sur le déroulement du mariage, hormis que la cérémonie civile se déroule à 17h00 à la mairie de Blida.

Je suppose qu’il y a eu une cérémonie religieuse également, mais je n’ai pas de renseignement sur cette dernière.

Au moment du mariage, l’église Saint Charles de Blida est récente. Sa construction a débuté en 1840. Elle a été consacrée par Monseigneur de Mazenod, Évêque de Marseille, assisté de l’Archevêque de Bordeaux, des Évêques de Châlons, de Digne, de Valence, d’Alger et de l’Évêque nommé de Nevers.

L’église fut vraiment terminée et sa décoration achevée vers la fin du printemps 1863.

Et j’ose espérer que dans la « ville des roses », Victor Emile a offert à sa promise un bouquet de ces magnifiques fleurs.

Et l’amour dans tout cela… Je vous laisse juge après avoir lu cette citation.

– « Car c’est un air excitant et quasi aphrodisiaque qu’on respire à Blida, certains soirs de printemps et d’été. » -( Citation d’Ernest MALLEBAY parue dans son livre : « Cinquante de journalisme » lorsqu’il décrit son arrivée à Blida en 1880)

(Source : Alger-roi.fr)

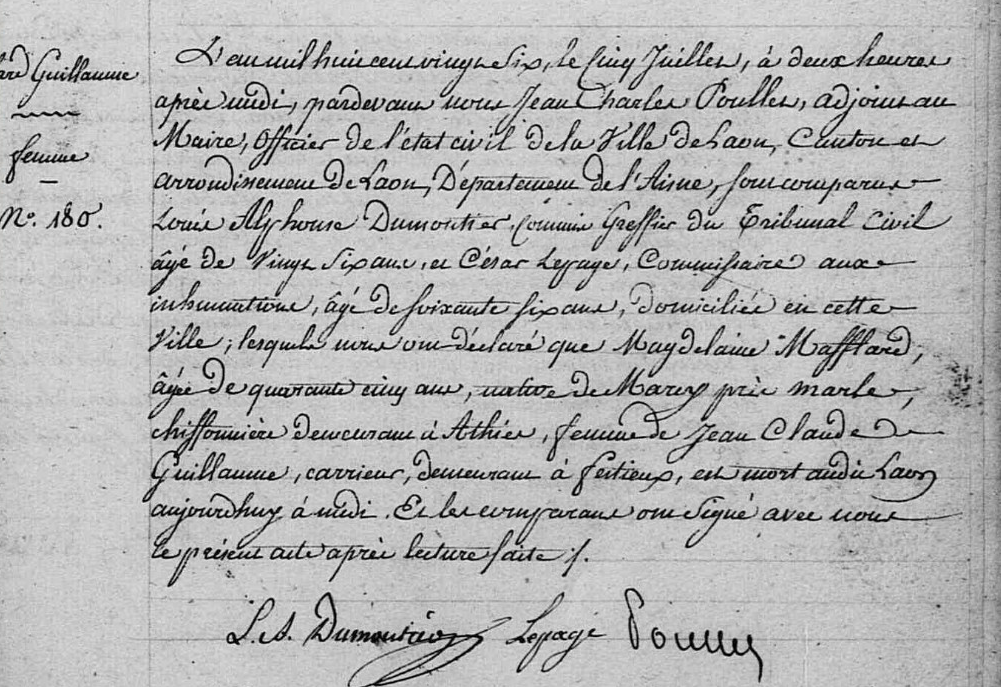

*Question 4 = Est-ce j’ai toutes les informations concernant son décès ? Qui était présent ? A déclaré ? Où a eu lieu l’enterrement, l’inhumation ?

Loin de l’Algérie, Victor Emile est décédé le lundi 28 février 1898 à 2h00 du matin dans sa maison à Saint-Rémy, Hameau de Launay (14) à l’âge de 61 ans.

Ce sont deux voisins, Gaston MULLOIS, 68 ans, propriétaire et Ferdinand OLIVIER, 37 ans, instituteur qui déclarent le décès à la mairie, le même jour, à 17h00.

Prévoyant, Victor Emile avait acquit, le 28 juillet 1892, une concession à perpétuité, emplacement A2, dans le cimetière de Saint-Rémy pour la somme de 300 F.

Il y a été inhumé en présence de sa famille et de ses amis… Il y repose désormais depuis 122 ans.

Note : J’ai découvert cette tombe en 2014, par hasard, lors d’une visite à St-rémy. Après l’avoir photographiée et renseignement pris auprès de la mairie du village, cette dernière m’a confirmé qu’il s’agissait bien du caveau familial de Victor Emile.

(Source : photo – collection personnelle – A.M St Rémy)

*Question 5 = Est-ce j’ai toutes les informations concernant son service militaire ? Fiche matricule ? Invalide ? Légion d’honneur ?

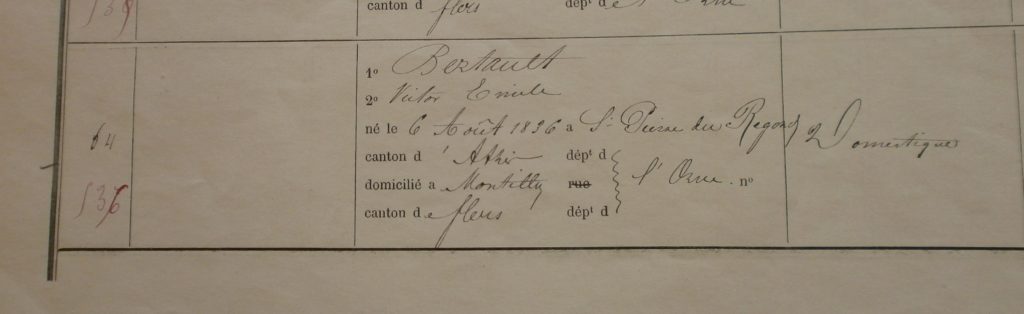

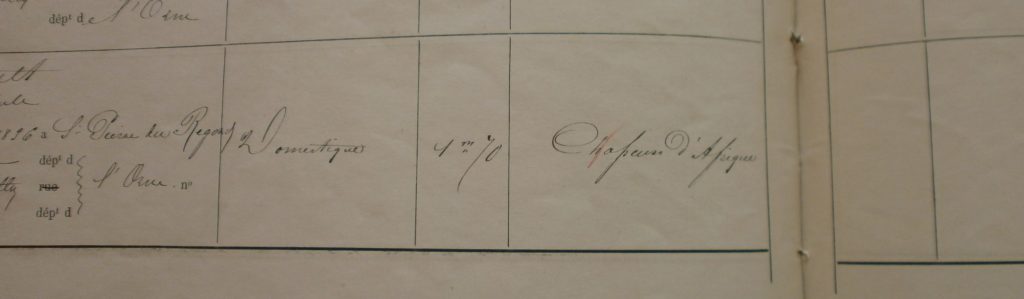

En 1856, Victor Emile a 20 ans. Domestique, il est orphelin de père et de mère et réside à Montilly, commune voisine de St-Pierre-du-Regard (61)

L’heure de la conscription a sonné et Victor Emile tire le numéro 12, un mauvais numéro qui l’oblige à partir pour 7 ans d’après la loi Jourdan du 19 fructidor An 6 (05 Septembre 1798).

Le 4 mai 1857, le Conseil de révision le déclare « Bon pour le service », il est enrôlé chez les Chasseurs d’Afrique.

Sa fiche matricule m’informe qu’il mesure 1m70 sans autre détail sur son physique. Son niveau d’instruction est nul puisqu’il ne sait pas signer.

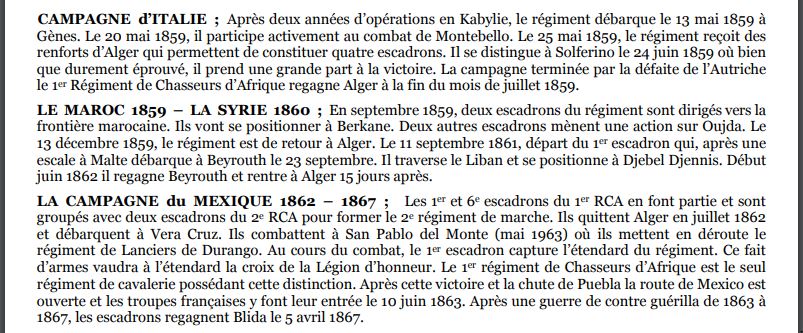

C’est certainement ainsi que Victor Emile se retrouve à Blida où est basé le 1er régiment des Chasseurs d’Afrique dans des bâtiments construits en 1852.

L’Histoire ne me dit pas s’il a participé à ces campagnes, mais on peut le supposer :

Sa conscription se termine en 1864. Victor Emile que rien, ni personne ne rappelle en France, demeure à Blida…

Et c’est ainsi, qu’il a rencontré et épousé Marie-Suzanne TOURRE, quelques années plus tard (c’est la réponse à la question 2)

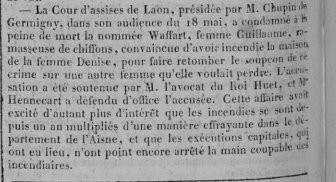

*Question 6 : Est-ce que je peux trouver des informations sur lui dans la presse ?

Apparemment, Victor Emile fut un homme très discret… Il était un « invisible »… Les journaux n’en n’ont point parlé !

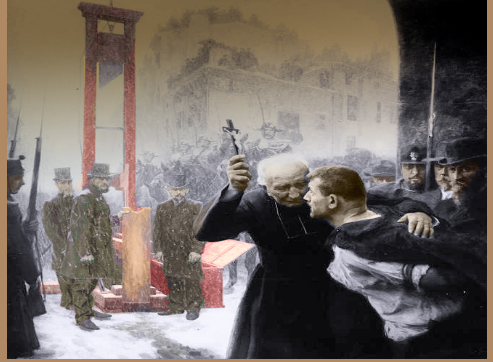

*Question 7 : Quels évènements historiques a-t-il connus ?

Victor Emile est né sous « La monarchie de juillet » (1830-1848).

Il connaîtra :

– 1848 : Naissance de la IIe république

– 1851 : Coup d’Etat de Louis Napoléon Bonaparte (neveu de Napoléon 1er)

– 1852 : Second Empire

– 1870 : Guerre contre la Prusse – Louis Napoléon capitule à Sedan – Proclamation de la IIIe République

– 1871 : La Commune à Paris

– 1880 : Le 14 juillet devient fête nationale

A partir de 1830 (1836 : année de sa naissance) et jusqu’en 1898 (année de son décès) : Expansion coloniale ainsi que la première et la seconde révolution industrielle.

Mais parmi les faits historiques, il en est un que Victor Emile, dégagé de ses obligations militaires a, sans doute, vécu en direct à Blida.

L’Empereur Napoléon III visite l’Algérie entre le 3 mai et le 7 juin 1865.

(Source : Napoleon.org = Vie et règne de Napoléon III)

– « Le 11 Mai 1865, à 9 heures et demi, le train impérial, qui avait quitté Alger à 8 heures, arrivait dans la gare de Blida.

L’Empereur, accompagné de son état-major et d’une suite nombreuse, est aussitôt monté en voiture et s’est dirigé vers la ville, où il a été reçu aux portes de la ville, par M. Borély-La Sapie, Maire de Blida, et par M. Ausone de Chancel, Sous-préfet de l’arrondissement. M. Borély La Sapie a prononcé le discours suivant en présentant à l’Empereur les clefs de la ville qui étaient sur un beau cousin de velours porté par un Indigène.

– « Sire, j’ai l’honneur d’offrir à votre Majesté les clefs de la ville et de lui présenter le conseil municipal »

Puis commence un long discours, qui sera suivi par un autre prononcé par M. de Lhoys, Président du tribunal civil.

L’Empereur, remercia les deux intervenants, et entre dans la ville par la Porte Bab-El-Sebt.

La décoration de cette porte, transformée en arc de triomphe, offrait un heureux mélange d’armes étincelantes, et de modestes instruments agricoles, avec des fleurs d’orangers, on avait eu la poésie d’écrire,sur le fronton de l’arc de triomphe, le nom de l’Empereur.

Le même goût, la même pensée avait présidée aux décorations de l’intérieure de la ville, toutes les rues étaient ornées de trophées, d’oriflammes et de fleurs.

Le spirituel rédacteur en chef du journal local, Le Tell, M. Philibert Blache, publiera dans son article du 13 Mai 1865

– « Scipion, mérita le surnom d’Africain, Napoléon III est digne de porter celui d’Algérien. »

L’Empereur s’est rendu à la nouvelle église Saint Charles, belle et spacieuse, où, M. le curé de Blida, assisté d’un nombreux clergé venu des environs, l’a reçu sur le perron, autour duquel étaient groupés, sur la place Saint-Charles, les enfants

des deux sexes des Ecoles Chrétiennes, puis monsieur le curé, prononça une allocution.

L’Empereur fit un petit détour, pour visiter le Haras, puis prit le chemin de la gare. En fin de visite, l’Empereur a serré la main du Maire de la ville, en le remerciant de son bon accueil et en lui remettant une somme de 1.000 francs pour le bureau de bienfaisance et la société de secours mutuels.

Il était près de midi, quand l’Empereur a quitté Blidah, pour se rendre à Médéah. »

(Texte : algeroisementvotre.free.fr)

*Question 8 : Quelle était son degré d’instruction ?

Victor Emile n’a certainement pas connu les bancs de l’école. Il ne signait aucun acte d’état-civil.

Mais, nous verrons plus tard, dans le questionnaire, qu’il savait compter et qu’il ne manquait pas de bon sens.

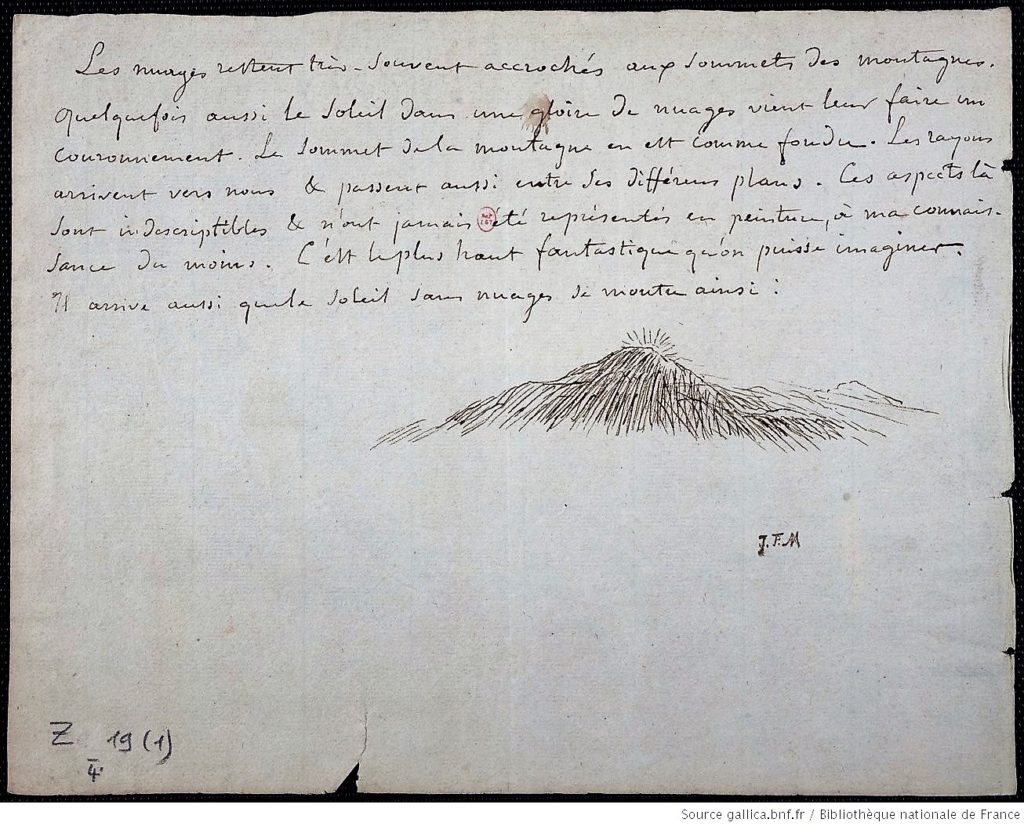

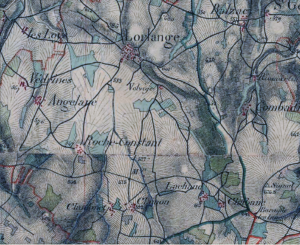

*Question 9 : Dans quel environnement géographique évoluait-il ?

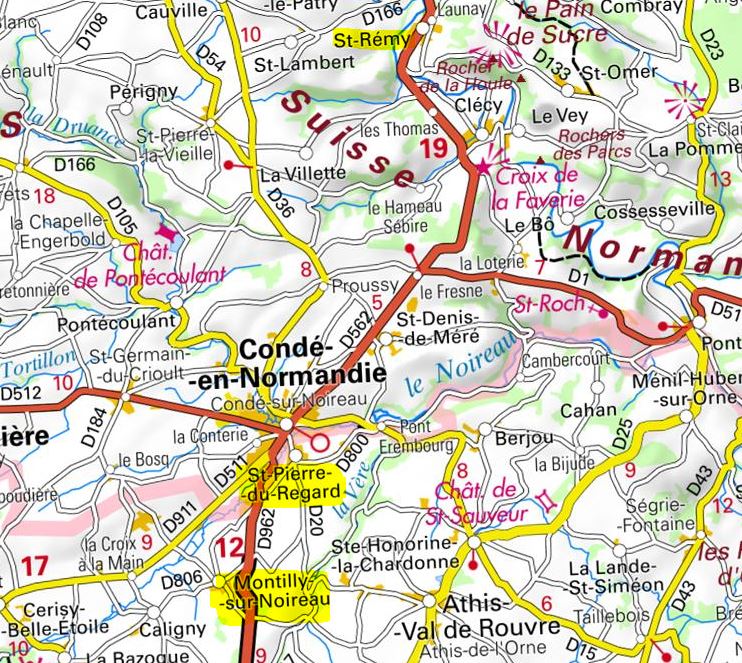

Victor Emile est normand… de sa naissance et jusqu’à l’âge de 20 ans, il vit dans l’Orne.

Saint- Pierre-du-Regard se trouve au nord-ouest du département limitrophe avec le Calvados. Le bourg a été rattaché au département de l’Orne au lendemain de la Révolution.

On distingue deux paysages : la plaine et le bocage.

On y cultive essentiellement des céréales (blé, avoine et seigle…)

En 1836, (année de naissance de Victor Emile) la commune compte 1613 habitants.

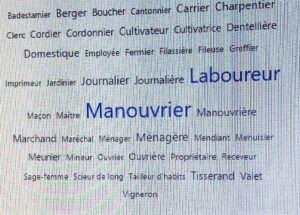

La population est essentiellement paysanne mais on y trouve aussi des artisans du textile avec la fabrication de toile (lin, chanvre, coton)

En 1856, il vit à Montilly S/Noireaux, à 5 kms au sud de Condé-sur-Noireau. Cette commune se trouve dans le bocage flérien (Flers) et compte alors 1329 résidents.

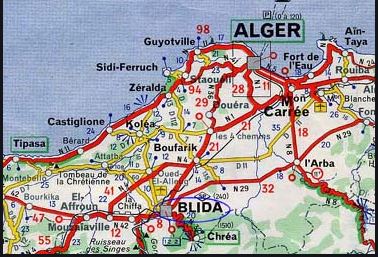

De 1857 à 1875, Victor Emile vit en Algérie, à Blida

Loin du bocage normand, Blida se trouve à 50 kms environ au sud-ouest d’Alger.

La ville est située au pied du versant nord de l’Atlas et au Sud de la plaine de la Mitidja, à une altitude de 260 mètres.

Les montagnes protègent la ville des vents secs du sud en provenance des hauts plateaux.

Cette protection permet à la région de bénéficier d’un climat méditerranéen propice à l’agriculture (orangers, citronniers, oliviers…)

En 1867, Blida est complètement détruite par un violent séisme.

La population recense 9700 habitants en 1856, mais au moment où Victor Emile rentre en métropole, elle est multipliée par 2.

De retour dans l’hexagone en 1875 et jusqu’en 1880, Il vit avec sa femme à Saint-Pierre-du-Regard dans la hameau du Grand Samoi, son lieu de naissance.

De 1881 à 1898 (année de son décès), Victor Emile vit à Saint-Rémy-sur-Orne dans le Calvados.

Saint Rémy est distant d’une trentaine de kilomètres de Saint-Pierre-du-Regard.

La commune se situe à 30 kilomètres au sud de Caen, dans le massif de la Suisse Normande.

En 1876, la population totalise 661 âmes.

Le décor pourrait être idyllique, mais nous verrons que ce n’est pas pour son côté bucolique que Victor Emile est venu vivre dans ce village…

(Sources : A.D Orne – Wikipedia.Org)

*Question 10 : S’est-il beaucoup déplacé dans sa vie ?

Comme on peut le lire dans ma réponse à la question 9, Victor Emile a voyagé.

Ses obligations militaires l’ont propulsé bien loin de sa terre natale en Algérie.

Pour le reste, j’imagine que jeune, il parcourait régulièrement le 1,5 km entre le hameau du Grand Samoi et le centre de Saint-Pierre-du Regard.

Il devait également arpenter les 3,5 kms qui séparent Montilly et Saint-Pierre-du-Regard.

Quand il vivait à Saint-Rémy, il traversait quotidiennement l’Orne pour se rendre sur son lieu de travail.

(Source : Geoportail.gouv.fr)

*Question 11 : Comment se déplaçait-il ?

Je n’ai pas d’archives sur les moyens de transports que Victor Emile a empruntés.

J’imagine qu’il a beaucoup marché, au mieux il a utilisé un cheval, une carriole ou peut-être une diligence.

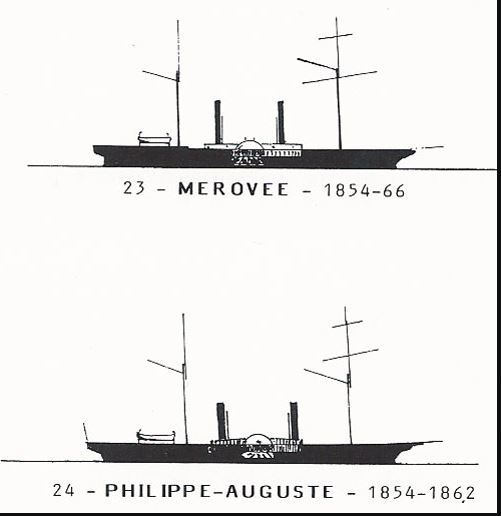

Ce dont, je suis certaine, c’est qu’il a embarqué sur un bateau semblable à l’image annexée pour effectuer la traversée de la Méditerranée en direction de l’Algérie.

A son retour en métropole, il a peut-être également innové en prenant le train. La ligne Paris-Marseille (ligne PLM) fut inaugurée en 1873.

Les journaux annonçaient, le 20 mai de la même année :

« Le premier train rapide de Paris à Marseille partira aujourd’hui à 7 h 15 du soir et arrivera à Marseille le lendemain à 11 h 40, soit 16 heures et 25 minutes après. Il s’arrêtera à Montereau, Laroche, Tonnerre, Darcey, Dijon, Chagny et Mâcon cinq minutes ; à Lyon seize minutes ; à Vienne, Saint-Rambert, Valence, Montélimar, Avignon, Tarascon, Arles, cinq minutes également, soit en tout quinze arrêts. »

Source Wikipédia

La révolution industrielle était en marche !

*Question 12 : Quel était son premier métier ? Comment en vivait-il ?

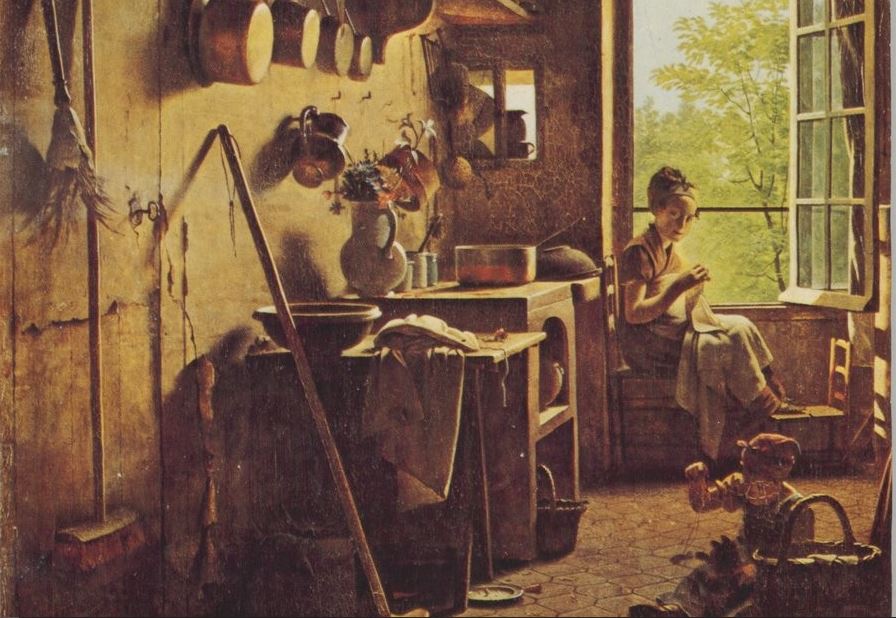

Victor Emile a exercé plusieurs métiers. Mais le premier que je trouve dans les archives est celui de « domestique ».

Cette profession est indiquée sur sa fiche militaire en 1856 alors qu’il a 20 ans. (question 5)

La domesticité s’est généralisée dans la société bourgeoise du XIXe siècle, où un nombre considérable de « gens de maison » contribuaient au niveau de vie et au raffinement des familles bourgeoises composant le capitalisme occidental.

En France, on estime, arbitrairement, 900 000 domestiques entre 1850 et 1870. Ce chiffre est confus car on ne sait pas, à l’époque, pas si un ouvrier agricole est aussi considéré comme un domestique ou pas.

Alors, Victor Emile était-il un domestique dans le sens de serviteur ou un ouvrier agricole ? L’histoire ne nous le dit pas…

(Source : Gallica.BNF – La vie quotidienne des domestiques en France au XIXe siècle – Pierre GUIRAL- Guy THUILLIER)

*Question 13 : Quels étaient ses autres métiers recensés ?

Comment en vivait-il ?

Alors qu’il finit son service militaire à Blida, Victor Emile demeure en Algérie. Il s’y marie en 1874. Son acte de mariage indique qu’il est « brasseur » sans plus de détail.

– Définition de brasseur : celui qui brasse de la bière ou qui en vend en gros.

En 1875, de retour en métropole, il s’installe avec sa femme à Saint-Pierre-du-Regard, son village natal. Là, les archives disent qu’il est « journalier ».

– Définition de journalier : Ouvrier agricole payé à la journée.

Puis, Victor Emile déménage à Saint-Rémy dans le Calvados entre 1880 et 1881. Je disais à la question 10 que ce n’était pas pour le décor bucolique qu’il était venu y vivre…

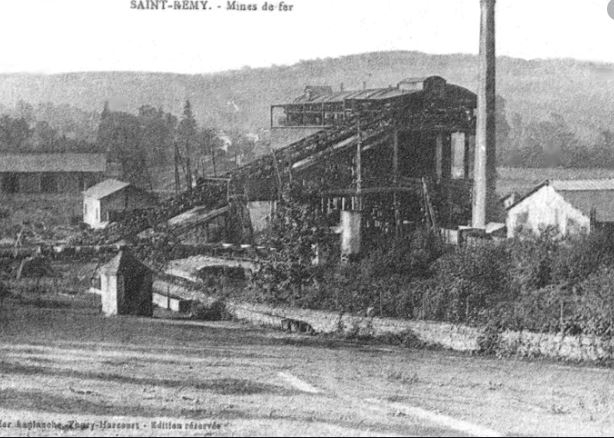

Que nenni, à Saint-Rémy, la terre renfermait du minerai de fer… L’exploitation débuta en septembre 1875 par décret de P. de Mac Mahon, alors Président de la République, qui attribua la concession à la Société des Mines de fer. L’exploitation du minerai cessa en 1968.

Là, Victor Emile est donc « mineur » jusqu’à la fin de sa vie. Il est « une gueule rouge ».

Au fait, ces mines s’appelaient « Les Fosses d’Enfer »… Ce titre glaçant en dit long sur les difficultés d’y travailler.

(Sources : Dictionnaire Larousse et Wikipédia)

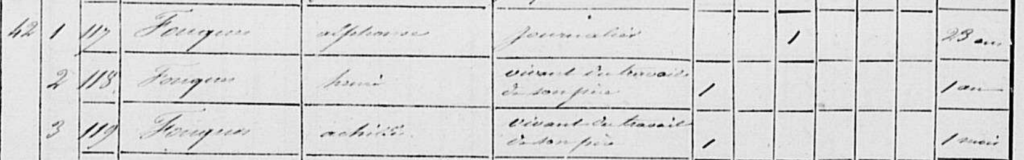

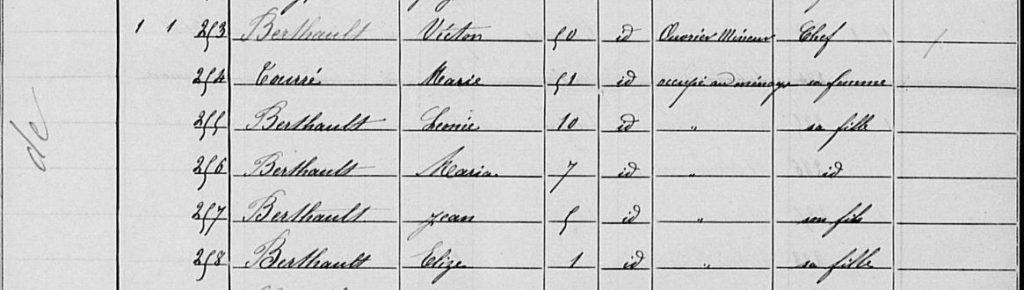

*Question 14 : Comment apparaît-il dans les recensements ?

Le premier recensement que je trouve à Saint-Pierre-du-Regard date de 1836, année de naissance de Victor Emile.

Le recenseur ne tient pas compte de sa présence involontaire. Effectivement, le recensement a lieu en juin et Victor Emile naît le 6 août.

Le second recensement date de 1886, Victor Emile n’habite plus dans l’Orne.

Lors de son recensement militaire en 1856, Victor Emile réside à Montilly-sur-Noireau. Un recensement est effectué dans cette commune en 1851, mais je n’y ai pas trouvé mon aïeul.

J’ignore si il y a eu des recensements en Algérie entre 1857 et 1874…

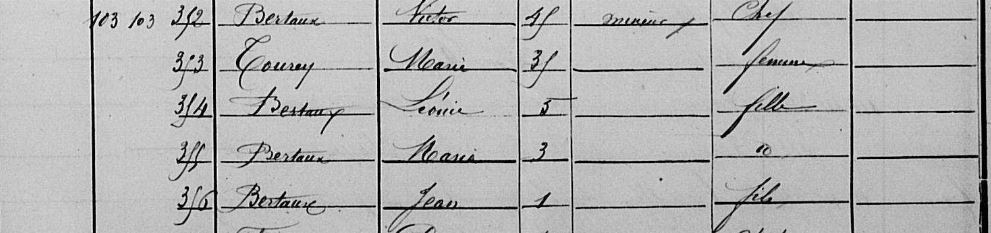

Je retrouve Victor Emile et sa famille dans les recensements de Saint-Rémy dans le Calvados.

Le premier recensement date de 1881.

Victor Emile réside dans le village de Launay. Il est mineur et la famille compte trois enfants. Jean, le petit dernier, mon G.P maternel est né en juin 1881… il a donc moins d’un an.

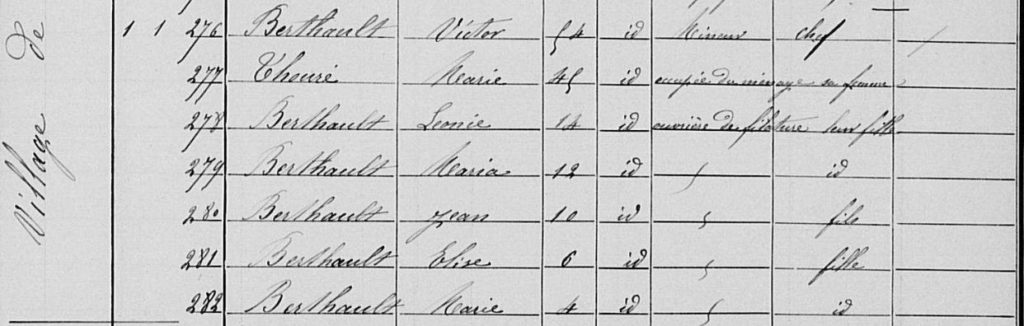

Le second recensement est effectué en 1886.

Toujours dans le village de Launay, la famille s’est agrandie avec une petite Elize.

Le troisième recensement est réalisé en 1891.

La famille compte désormais cinq enfants, mais Léonie, 14 ans, l’aînée de la fratrie et Maria, 12 ans, la seconde, travaillent : elles sont ouvrières en filature.

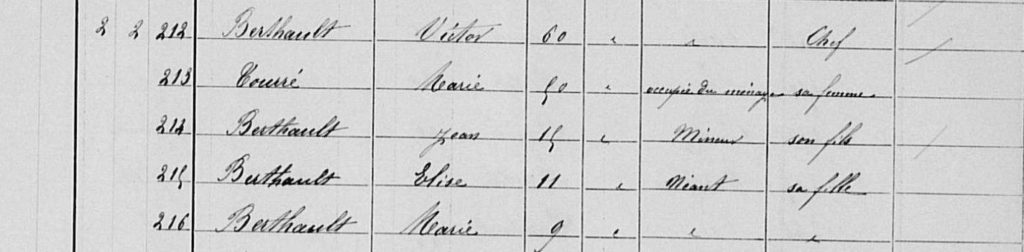

Le quatrième recensement est effectué en 1896.

La famille réside toujours dans le village de Launay, mais les deux filles aînées ne sont pas recensées avec la famille. Jean, mon G.P a 15 ans et travaille à la mine avec son père alors âgé de 60 ans.

Victor Emile décède, deux ans plus tard, en 1898.

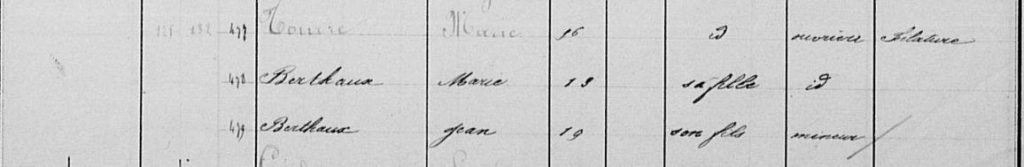

Le recensement de 1901 indique que Marie Suzanne TOURRE, qui était occupée au ménage lors des recensements précédents est désormais ouvrière en filature. Elle vit avec deux de ses enfants : Maria, ouvrière comme elle et Jean, mineur.

*Question 15 – Quel était le parler de sa région ?

Boujou, cha va t-i ? yêt-ous d’allaunt ?

Comme je l’expliquais à la question 9, Victor Emile est NORMAND.

Le normand (normaund en normand) est une langue romane parlée en Normandie continentale et insulaire. C’est une des principales langues d’oïl, classée dans les langues sérieusement en danger par l’Unesco.

La langue longtemps parlée en Normandie, existait, bien avant que le français d’Île de France devienne, par autorité, la langue nationale de l’hexagone. On peut même dire qu’il y a une antériorité du normand sur le français et qu’on parlait le normand à la cour d’Angleterre bien avant le français et l’anglais… C’est une langue à part entière et non un patois… Qu’on se le dise !

Le normand a également influencé le québécois et l’acadien. Nos amis utilisent encore, aujourd’hui, plusieurs termes issus de ce parler.

Voici quelques expressions usuelles que Victor Emile a sans doute utilisé :

-Bonjour = boujou, boujou byin

-Soyez les bienvenus = seyez les byinvenuns

-Heureux de vous voir = héreus dé vos vei

-Ça me fait bien plaisir = cha me fait byin pllaisi

-Fermez la porte = froumaez l’hus

-Au revoir = jusqu’à / à s’vei / boujou / tantôt / à byitôt

-A demain, de bonne heure = à deman, à la crique du jou / à deman, à la jouerie / à deman, dès pétroun-jacquet.

-Comment allez vous = cha va t-i ?

-Etes vous en forme= yêt-ous d’allaunt ?

-A votre santé = seyez quoeurus / seyez d’allaunt

-Serez-vous des nôtres ce soir ? = yêtes-vos d’aveu nos à c’sei ?

-Bonne fin de semaine = bouon tchu dé semanne

-Restez vous tard ? = yêtes-vos jusqu’oû haôt bouot dé la nyit ?

-Je vous raccompagne = no s’racache ensemblle

-A la prochaine, chez nous = à s’veî eune aôte feis tcheu nos

-Venez vous avec nous ? = v-nous d’aveu nos ?

-Comme vous voulez = à voute leisi

-Merci beaucoup = merchi byin des couops (des feis)

-Je vous en prie = itou / dé ryin

-Méfiez-vous du chien, du chat = Méfious du tchyin (du tchyi, du kien), du cat

-Pas de publicité, merci = brin de récllames, merchi byin

-Sonnez et entrez = cônaez et poussaez l’hus

-Fermez derrière vous = cachetaez derryire vos / froumin derryire vos

-Attention aux enfants = Méfious des quénâles

(Sources:magene.pagesperso-orange.