Mes ancêtres résident dans les villages de Athies/s/Laon, Gizy, Samoussy situés à quelques lieues de Laon.

Parmi eux, pas de soldats engagés pour combattre, les hommes sont trop âgés ou trop jeunes.

Laissez-moi vous conter leur guerre ; pour eux aussi, ça devait être : » La der des ders »… !

L’occupation allemande à Laon est l’une des plus dures que les populations civiles ont eu à subir. Elle va durer quatre longues années et éprouver les personnes :

Le territoire occupé est coupé du reste de la France et privé de toute information… Toute correspondance avec le pays est totalement interdite. La population ne connaît pas le déroulement des opérations militaires et ignore le sort des soldats… Dans ce contexte, les allemands procèdent à la germanisation du territoire…

Au moment de la mobilisation, à Laon :

« Le 1er août 1914, la ville est bouleversée, c’est une bien triste journée, la mobilisation. Le 25 août, les magasins ferment. L’exode de la population commence… Le 27, le dernier numéro du journal de l’Aisne paraît…

Le 30 août, les dernières administrations quittent la ville….

Le lendemain 31, c’est le dernier train qui quitte l’importante gare où se joignent Compagnie du Nord et Compagnie de l’Est.

Le mercredi 2 septembre, le Sénateur-Maire Mr G.Ermant… voit l’occupant entrer dans l’hôtel de ville… »

« Dès le lendemain, des officiers supérieurs en armes avec des soldats baïonnettes au canon envahissent le cabinet du maire et déposent une énorme réquisition : 70 000 kg de pain ou de biscuit, 20 000 kg de lard ou de jambon, 10 000 kg de riz ou de semoule, 20 000 kg de café torréfié ou de chocolat, 2 000 kg de sel, 70 000 kg d’avoine, 20 000 kg de cigares ou de bon tabac à livrer le lendemain 4 septembre à midi, sous peine d’exécution militaire.

Le maire répondit qu’il lui était impossible de remplir cette réquisition. pourquoi, ajouta t-il, tout cet appareil militaire vis à vis d’un homme désarmé ? Si vous me faites fusiller, vous me conduirez à l’immortalité…

Cette première demande de réquisition fut la seule qui n’eut pas de suite. »

La ville est transformée par l’ennemi :

L’occupant modifie le nom des rues, les magasins, impose l’heure allemande (une heure de plus que l’heure française), accroche des portraits de l’Empereur, organise des fêtes allemandes.

Les maisons portent une pancarte obligatoire où sont mentionnées diverses indications : nom de la rue… nom, prénoms des occupants, sexe, âge, nombre de pièces des locaux et nombre de lits…

Il est interdit de déménager sans autorisation préalable…

Pour remplacer la presse interdite, les allemands publient leur propre journal : « Journal de guerre »…

Chaque jour voit son lot d’interdictions communiquées par voie d’affichage.

Tout déplacement de commune à commune est limité par un laisser-passer.

La circulation des personnes est étroitement surveillée

Les allemands réquisitionnent les produits alimentaires et les objets, astreignent la municipalité à d’importantes contributions financières et saisissent dans les industries matières premières et machines-outils qui sont envoyées en Allemagne…

La population est soumise au travail forcé et doit participer à l’effort de guerre allemand : plusieurs centaines de jeunes sont emmenés pour travailler sur les voies ferrées ou pour d’autres travaux pénibles…

La peur et la mort rôde :

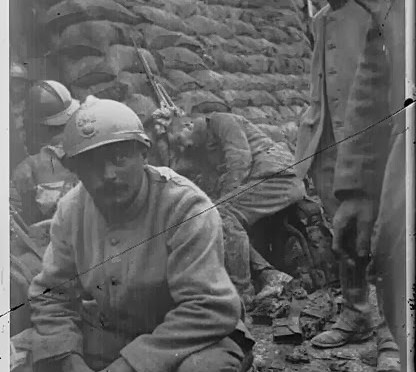

Laon est située à vol d’oiseau à 15 km du front qui passe sur le « Chemin des Dames » du 15 septembre 1914 au 27 mars 1918.

Au cours des 1502 jours d’occupation, la ville a connu des heures tragiques : des civils, parmi eux des femmes et des enfants, sont touchés par les bombardements.

L’une des choses qui va choquer l’occupé est l’accumulation des vexations :

-Le Général Commandant ordonne que la population masculine salue, en se découvrant, tous les officiers.

-Il est strictement interdit à la population de causer avec les prisonniers de guerre français, de leur faire signe, de les saluer ou de leur jeter des fleurs… Sous peine d’amende, d’emprisonnement voire de déportation.

–Pour remplacer le chanvre, les allemands aspirent à récolter le plus possible d’orties (les feuilles sont comestibles, leurs tiges servent à fabriquer la toile des sacs de sable des tranchées). Ils embauchent pour rien les enfants qui sont surveillés, afin que le travail soit productif, par leurs maîtres d’école…

Idem pour l’arrachage des pommes de terre…

Le ravitaillement alimentaire est difficile pour la population, d’autant que l’occupant réquisitionne presque tout. Le pain est rationné et n’est vendu que le matin…

Après toutes ces exactions, ces privations et ces vexations, l’heure de la libération sonne enfin, le 13 octobre 1918 :

Les troupes de la Dixième armée sont entrées, ce matin, dans Laon où six mille cinq cents civiles ont été délivrés…

Mais, lors de leur retraite, les allemands ont aménagé des traquenards pour retarder l’avancée des troupes françaises :

Ainsi le 16 octobre, des braves de la 3è Cie du 30è R.I se trouvent près de la « Maison Bleue » à Athies s/Laon. Les soldats sont affairés. L’un deux pousse la porte cochère et soudain, c’est le drame ! Une brouette a été dissimulée derrière cette porte ; trois mines sont agencées ; l’explosion se produit et les 48 soldats sont tués, déchiquetés…

==============

Enfin, le 11 novembre 1918 près de la Flamengrie (Aisne), le sergent Sellier sonne l’Armistice . Les combats viennent de se terminer ! Et ainsi s’achève l’horreur de cette terrible guerre.

Sources : extraits de l’occupation de 1914-1918 à Laon – Pierre Lefèvre

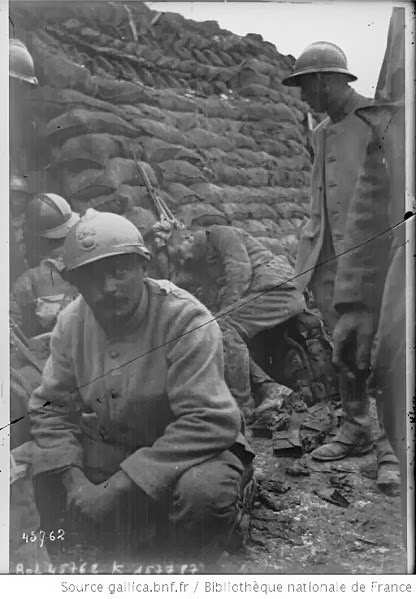

Images : Gallica -BNF : Laon : un coin démoli -(photographie de presse) Agence Meurisse – 1918

Wikipédia : Le bleuet de France