Dans le calendrier républicain, le 13 Vendémiaire (4 octobre) était officiellement le jour dédié au potiron…

Donc, en ce 4 octobre, je déclare la « potironnade » ouverte… Et d’un coup de baguette magique, nous partons dans le Sud-Ouest et plus particulièrement dans le Tarn où les grands-mères confectionnent un gâteau à base de potiron et de farine de maïs : Le Mesturet, un cousin du Milhassou.

A l’origine, ce gâteau qui ressemblait plus à un gratin, ne comportait ni œuf, ni beurre ; uniquement du potiron, de la farine et du sucre.

Bien sûr, chaque village avait sa propre recette et en revendiquait la légitimité.

Le terme « mesturet » désignait également, en Languedoc et et en Gascogne, un petit pain de maïs échaudé dans l’eau bouillante, puis cuit au four dans une feuille de chou. (Dictionnaire du monde rural – Marcel LACHIVER).

Pour réaliser ce gâteau pour 8 personnes, il faut :

1 plat rectangulaire de 3 cm de haut maximum,

1,5 kg de potiron,

300 g de farine de maïs (ou de blé ou les deux)

300 g de sucre,

5 œufs,

10 g de sel,

1 zeste d’orange et 1 zeste de citron,

1 petit verre de rhum,

100 g de beurre.

Couper le potiron en dés et le faire fondre lentement dans une casserole dans un doigt d’eau.

Remuer et saler.

Quand le potiron est cuit, ajouter la farine, le sucre, les zestes d’orange et de citron râpés, les œufs bien battus et le rhum.

Bien mélanger.

Beurrer généreusement un moule et fariner

Verser la pâte et mettre le tout au four thermostat 4/ 5 à 130°C (environ 1 h 30 de cuisson.)

Au bout de la première demi-heure, passer au pinceau du beurre fondu sur la surface du gâteau pour obtenir une croûte molle et très colorée.

On peut également confectionner des petites galettes avec cette préparation et les faire rissoler à la poêle.

Je ne sais pas pour vous… moi, j’aime les jours de fête où l’on apprécie ces petites choses de la vie, simples comme un gâteau.

Et d’ici notre prochain rendez-vous, régalez-vous ! Moi, c’est déjà fait !

Chers lecteurs,

Le 22 septembre dernier, Ciel ! Mes aïeux a soufflé 6 bougies !

Et vous êtes 5045 abonnés, à ce jour…

Je suis émerveillée par l’idée que partout dans le monde des personnes lisent mes petits billets et sans doute les apprécient.

Je n’imaginais pas ce petit succès en créant ce blog.

Je vous adresse tous mes remerciements pour votre attention !

Sources :

Recette : www.tourisme.tarn.com

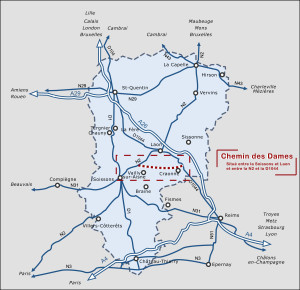

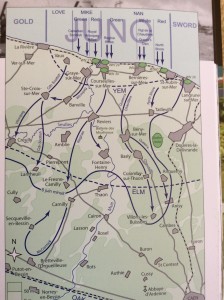

Carte de France – Géoportail.gouv.fr

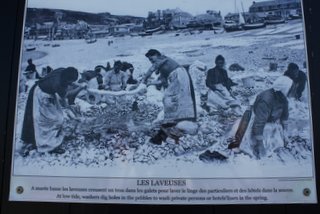

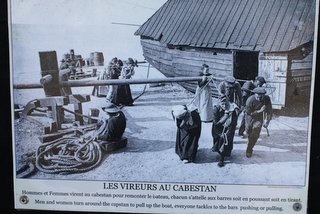

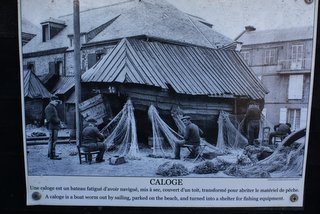

Images : Collection personnelle