En ce début d’année 2022, une tortue géante des Seychelles a été déclarée plus ancien animal vivant sur terre. Elle serait sortie de son œuf en 1832 avant d’être offert au gouverneur de Saint-Hélène 50 ans plus tard.

En 1832, une épidémie de choléra sévissait à Paris, Louis-Philippe 1er était au pouvoir depuis deux ans (marquant le début de la Monarchie de juillet)… et vous, que se passait-il dans votre arbre en 1832 ?

Côté Histoire :

De fléaux en calamités, 1832 fut l’année de la peur bleue pour nos ancêtres, toutes classes confondues.

Une infection bactérienne venue du Bengale, cyanosant la peau des malades et pouvant entraîner la mort en quelques heures, faisait irruption dans l’hexagone. Cette infection n’était autre que le choléra morbus.

Devant la vue des corps rendus monstrueux et la panique qu’ils suscitaient, l’expression « avoir une peur bleue » était née.

La peau bleue donna naissance à cette allégorie que nous utilisons toujours.

Dans l’Aisne, le choléra morbus frappa 464 communes du département (sur 837 à l’époque).

Sur 513 000 habitants, plus de 30 000 personnes furent atteintes, parmi lesquelles 15 589 furent hospitalisées.

Le nombre de décès s’élève à 6 786, soit 1,32 % de la population totale (0,81 % dans l’Oise et 2,34 % à Paris).

(Source A.D Aisne)

L’épidémie de 1832 atteignit la France à partir du 15 mars et dura jusqu’à la fin de l’automne.

A.D Aisne – Les épidémies dans l’Aisne

Dans l’Aisne, le premier cas apparut le 5 avril à Chézy-sur-Marne et le 9 avril à Saint-Quentin.

La commission sanitaire de la ville de Saint-Quentin décida de procéder à un arrosage d’eau chlorurée dans les rues de Saint-Quentin et à une inspection des « aliments exposés à la vente ».

Le 11 avril, la commission fit distribuer des « bruleries de cendres autour de la ville ».

Parmi ses recommandations, la commission préconisa « d’être propre sur soi et dans son logement, de se nourrir principalement de viande et de soupe grasse, de boire de l’eau rougie, c’est-à-dire de l’eau à laquelle on aura ajouté un peu de bon vin naturel… ».

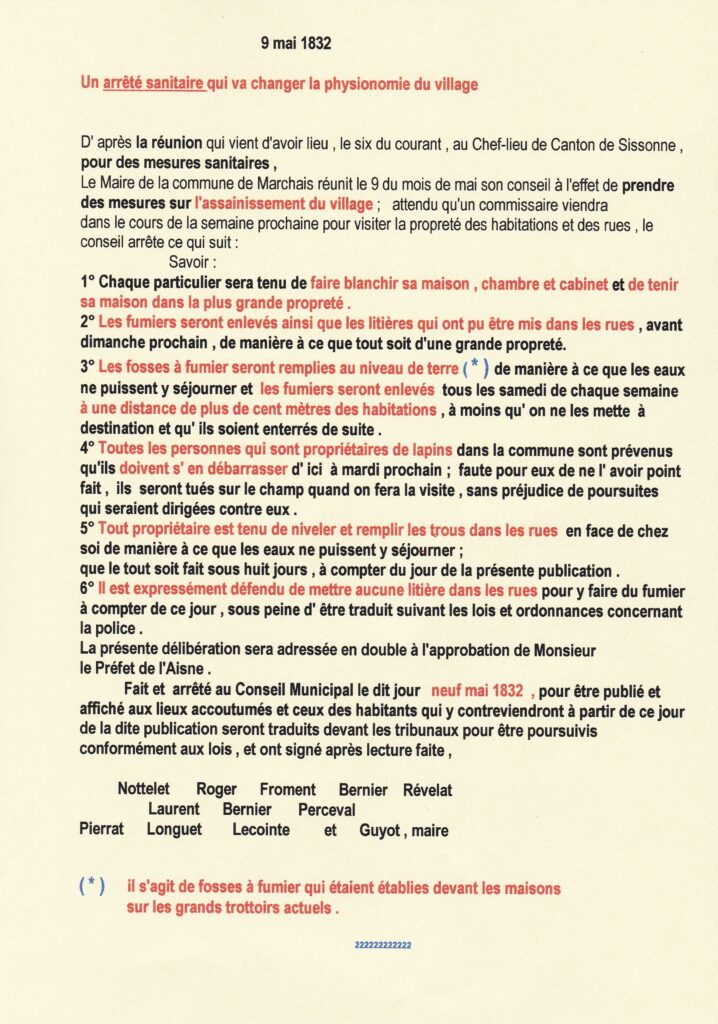

Devant l’ampleur de la crise sanitaire, toutes les mairies prirent des mesures drastiques, comme à Marchais, un de mes villages ancestraux :

On peut se demander ce qui peut provoquer un tel souci de propreté et encore pourquoi sacrifier tous les lapins ?

A première vue ce n’est pas seulement pour faire « beau »

Si rien , dans ce texte , ne semble justifier cet empressement et cette rigueur , la lecture du « Journal de l’Aisne » de novembre 1832 nous livre la réponse; on peut ainsi y lire :

. qu’ une grave épidémie de choléra a touché 51 communes de l’arrondissement de Laon ;

. qu’en mai -juin 1832, à St-Erme et à Mauregny , il y a eu 35 morts ;

. qu’il y en a eu aussi à Coucy ;

.que sur l’ensemble du département, c’est 5 493 décès qui ont été enregistrés ;

.qu’il y reste encore plus de 11 000 malades.

(Source : Document Philippe HANYS)

L‘épidémie de choléra changea la physionomie des villages, mais, une question me taraude : pourquoi les lapins, innocentes victimes collatérales !

Côté Généalogie :

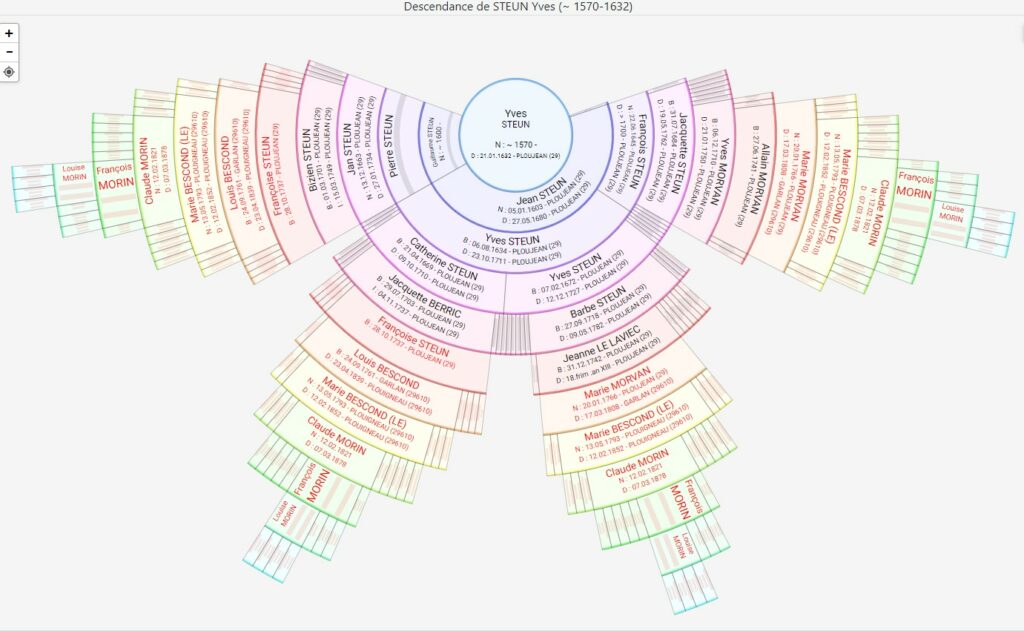

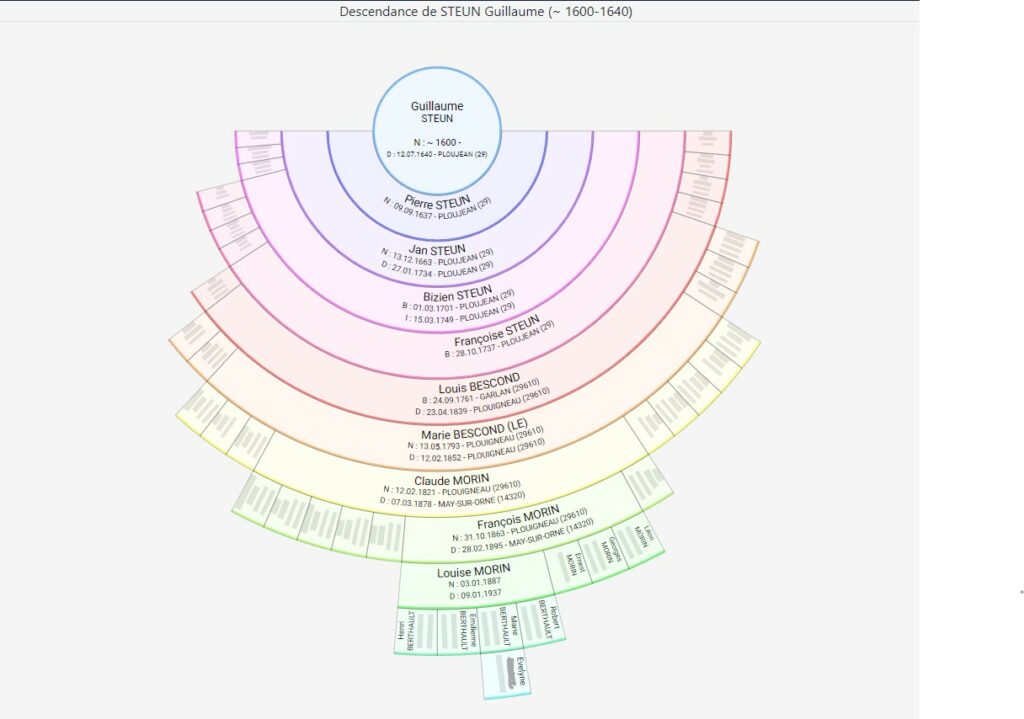

Mes ancêtres furent certainement touchés par cette épidémie. A Laon, un garçonnet, son père ainsi que son grand-père et son oncle maternels disparurent à quelques jours d’intervalle :

–Jules César MICHEAUX, âgé de 4 ans, est décédé le 25 juin 1832, au domicile de ses parents, Jean-François Joseph MICHEAUX marié à Marie Rose Clautinne MEREAUX, situé à Laon (Paroisse de Vaux).

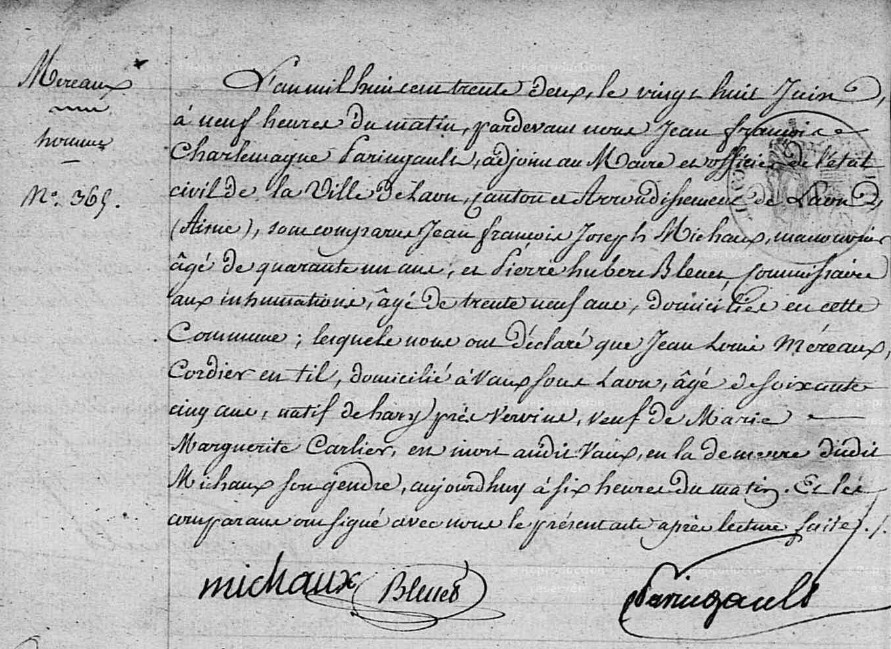

–Jean Louis MEREAUX, Sosa 44, cordier en til, veuf de Marguerite CARLIER, Sosa 45, demeurait également chez sa fille et son gendre.

Il mourut le 28 juin 1832 à six du matin à l’âge de 62 ans.

Son gendre déclara le décès en mairie à 9h00.

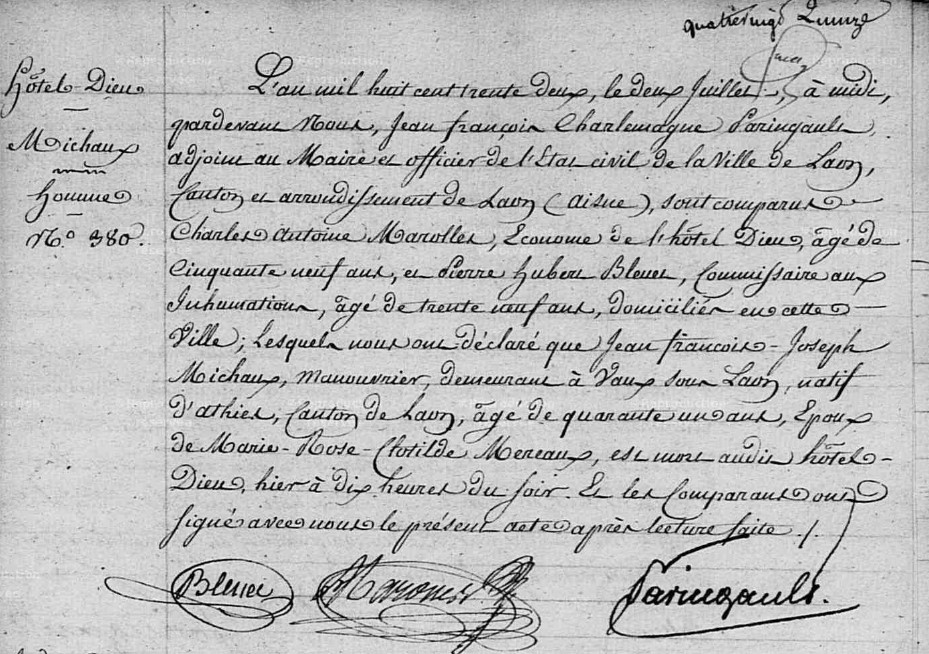

Trois jours plus tard, le 1er juillet 1832 à 22h00, Jean François Joseph MICHEAUX, rendit l’âme, à l’Hôtel-Dieu de Laon à 41 ans.

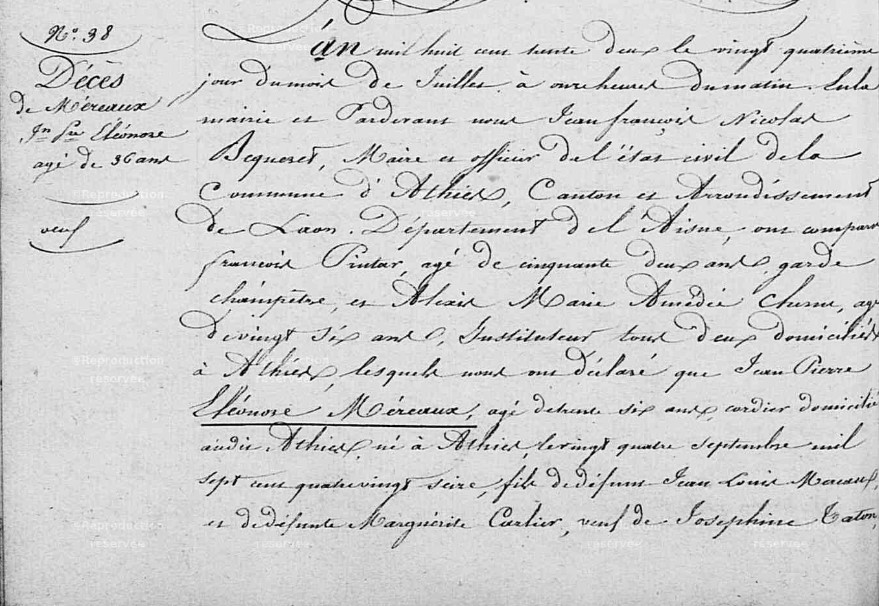

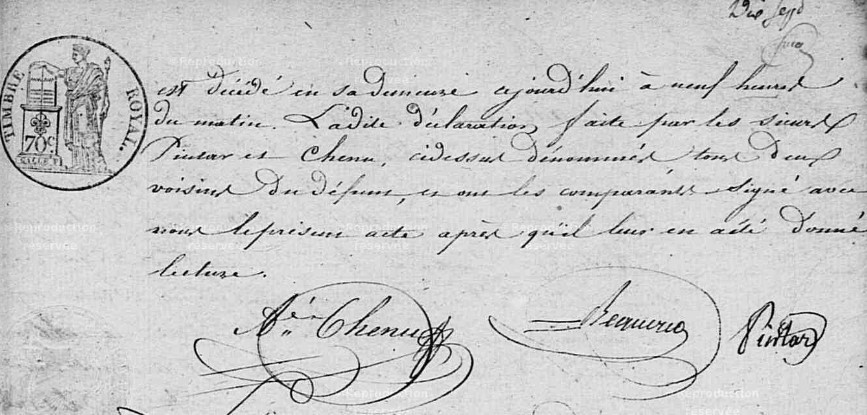

A Athies-sous-Laon, un village situé à quelques lieues de Laon, c’est Jean-Pierre Eléonore MEREAUX, 36 ans, cordier, un des fils de Jean-Louis, qui décéda à son domicile, le 24 juillet 1832 :

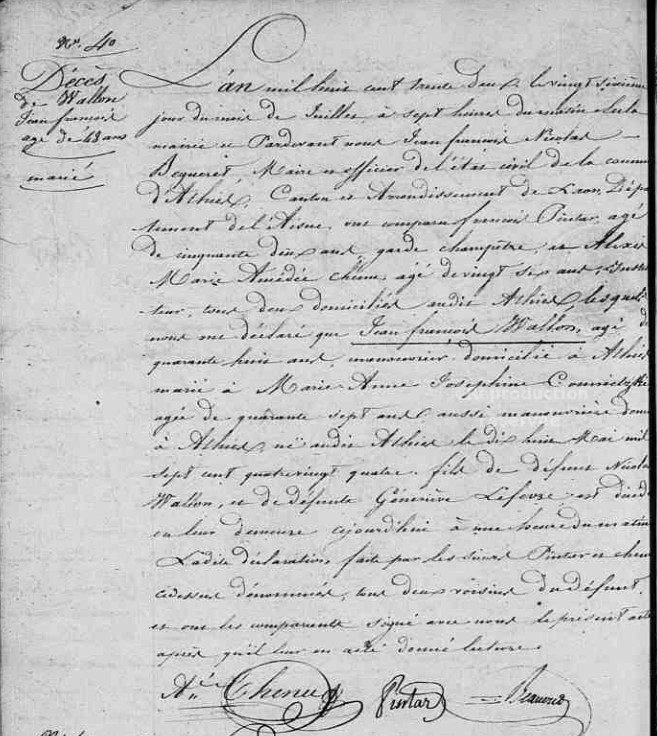

Quarante huit heures plus tard, dans le même village, Jean-François WALLON, Sosa 40, conscrit en l’an 13, décéda le 26 juillet 1832 à l’âge de 48 ans.

Il avait bataillé contre les ennemis de Napoléon, mais n’a pas fait front devant la peur bleue.

Voilà ce qui se passait dans mon arbre généalogique, côté lignée paternelle, en 1832 . Ce fut une « annus horribilis » pour cette branche familiale.

Sources :

A.D Aisne

Métiers anciens :jschweitzer.fr

Documents Philippe HANYS