En lien avec l’étape du jour de notre célèbre Tour de France, Geneatech propose entre le 26 juin et le 18 juillet, une présentation des archives ou autres ressources en ligne.

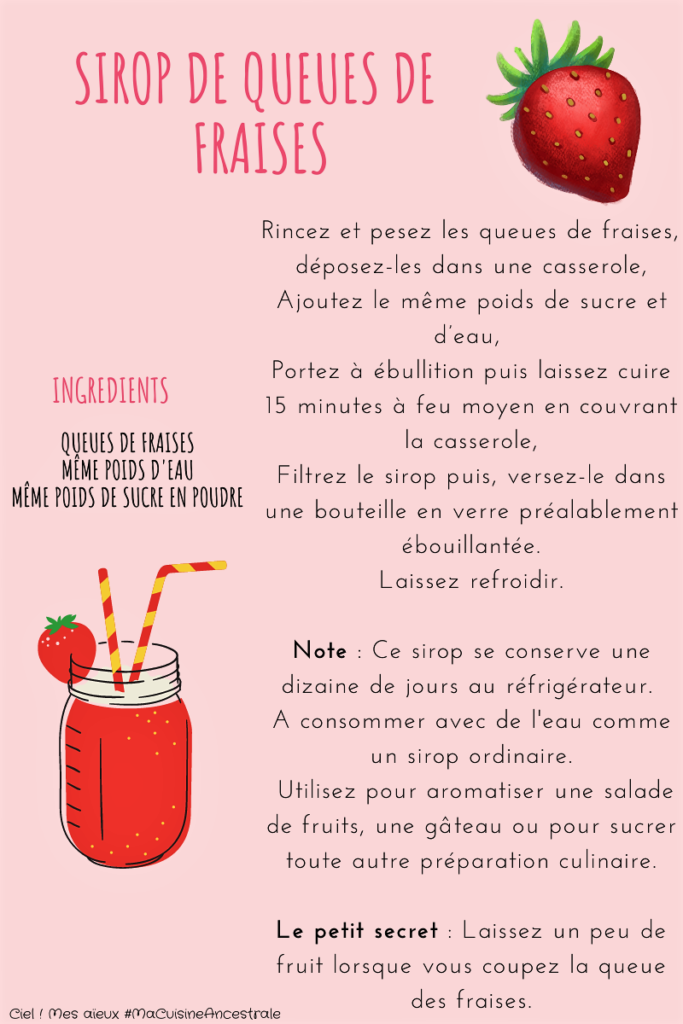

Pour relever ce défi, nous prendrons des forces avec les traditions culinaires des départements traversés.

Nous débutons par le Finistère, là où la terre se marie avec la mer, donnant naissance à une multitude de traditions culinaires.

Je ne peux pas toutes les citer tant elles sont nombreuses.

Côté mer, il y a bien sûr, les coquillages, les crustacés et les poissons emblématiques des côtes bretonnes ; côté Terre, c’est une cuisine principalement rurale qui se satisfait de peu, une cuisine où rien ne se perd.

Bien sûr, le Finistère est connu pour ses galettes et ses crêpes mais, nous débutons ce tour de table avec la charcuterie et deux produits représentatifs, l’andouille de Guéméné et le pâté de porc Hénaff.

Nous poursuivons avec le Chotten ou choten (costé-pen en breton), une spécialité charcutière ancestrale, à base de tête de porc, encore présente dans les campagnes cornouaillaises. Bien que devenue rare dans le commerce, quelques artisans du côté de Quimper en poursuivent la fabrication.

Ce « pur produit du terroir », plat rustique s’il en est, se résume à une demie-tête de porc, saumurée et rôtie, découpée dans le sens longitudinal (de haut en bas). La recette ne répondant à aucun « code » établi, tous les chottens ne se ressemblent pas. Certains y adjoignent des oignons.

A l’arrivée, la demi-tête de porc, plus ou moins joufflue, avec son demi-groin et son unique œil, repose dans une terrine (source : Keldelice.com)

Maintenant que nous sommes dans le vif du sujet, continuons avec les farz. (traduisez par farine) cuisinés aussi bien salé que sucré.

Le Kig ar farz est un pot-au-feu accompagné d’une farce faite de farine de sarrazin et de froment cuite dans le court-bouillon.

Découvrez, également, le Yod Kerc’h, une bouillie de farine d’avoine.

Parmi les légumes, on se régale avec la pomme de terre, le chou-fleur, l’artichaut Camus et l’oignon rose de Roscoff réputé jusqu’en Angleterre.

En 1828, un jeune paysan, Henri Olivier, tente l’aventure de l’exportation en Angleterre. Sa réussite marque l’avènement des « Johnnies », surnom donné aux marchands d’oignons roscovites (les « petits Jean », car nombre d’entre eux se rendaient Outre-Manche avec leurs jeunes enfants).

De 200 en 1860, ils sont 1300 en 1909 à sillonner la Grande-Bretagne à bicyclette, portant des charges pouvant peser jusqu’à 150 kilos.

Après la Première Guerre mondiale, les bateaux ne cessent d’effectuer la navette entre Roscoff et les ports britanniques. En 1929, 1500 « casseurs de sonnette » comme on les appelle là-bas franchissent la Manche pour aller vendre en porte à porte. Mais l’odyssée touche à sa fin au lendemain de la dernière guerre mondiale avec l’effondrement de la production.

Dans les années 1990, une poignée d’agriculteurs passionnés relancent la méthode ancestrale de culture de l’oignon rosé (source : Keldelice.com)

Parmi les produits laitiers, nous trouvons le lait ribot (de la ribote, « baratte » en breton) est un lait fermenté aigrelet qui appartient à la culture culinaire de Bretagne autant que la galette de blé noir et la crêpe bretonne. Il se présente sous l’apparence d’un liquide assez fluide de couleur blanc cassé, plus épais que du lait entier. Au goût, il évoque un yaourt nature à boire, mais onctueux.

A l’origine, le lait ribot était le petit-lait qui se sépare de la crème lors de son barattage pour obtenir le beurre. De nos jours, produit dans les laiteries, il s’agit d’un lait maigre (1 à 3 % de matière grasse) fermenté artificiellement.

Le gros lait, moins connu que le lait ribot, n’en demeure pas moins une merveille de laitage pour ses inconditionnels. Il s’agit à peu de choses près de lait caillé, légèrement visqueux, à la cassure franche, avec sur le dessus une fine couche de crème, d’un goût onctueux et rafraîchissant provenant à l’origine de la race bovine bretonne pie-noire. (source : Keldelice.com)

Chez le boulanger, nous demandons le pain chapeau ou « pain coiffé », « chapeau breton ». Pain du centre de la Bretagne, le pain chapeau doit son nom à sa forme originale (évocation du célèbre chapeau rond des Bretons), obtenue par la superposition de deux boules de pâte d’inégale grosseur et dont la petite, sur le dessus, est souvent farinée.

Ce pain à la mie dense (surtout la boule inférieure) se caractérise aussi par une croûte épaisse résultant d’une cuisson prolongée. Les artisans-boulangers le fabriquent toujours manuellement, à partir d’une composition classique de pâte : farine de blé, levain et levure, eau, sel. La fermentation joue un rôle capital et la superposition des deux boules requiert un art consommé.

Le pain chapeau ressemble au pain plié par sa structure. Ce pain de ménage très répandu, dont on fabriquait la pâte chez soi avant de la porter au boulanger, ce jusque dans les années 1950, garde ses nombreux inconditionnels. Certains spécialistes de la question ont avancé l’hypothèse que cette double superposition de pâte, favorisant la hauteur, permettait de placer davantage de pièces à chaque fournée (source Keldelice.com)

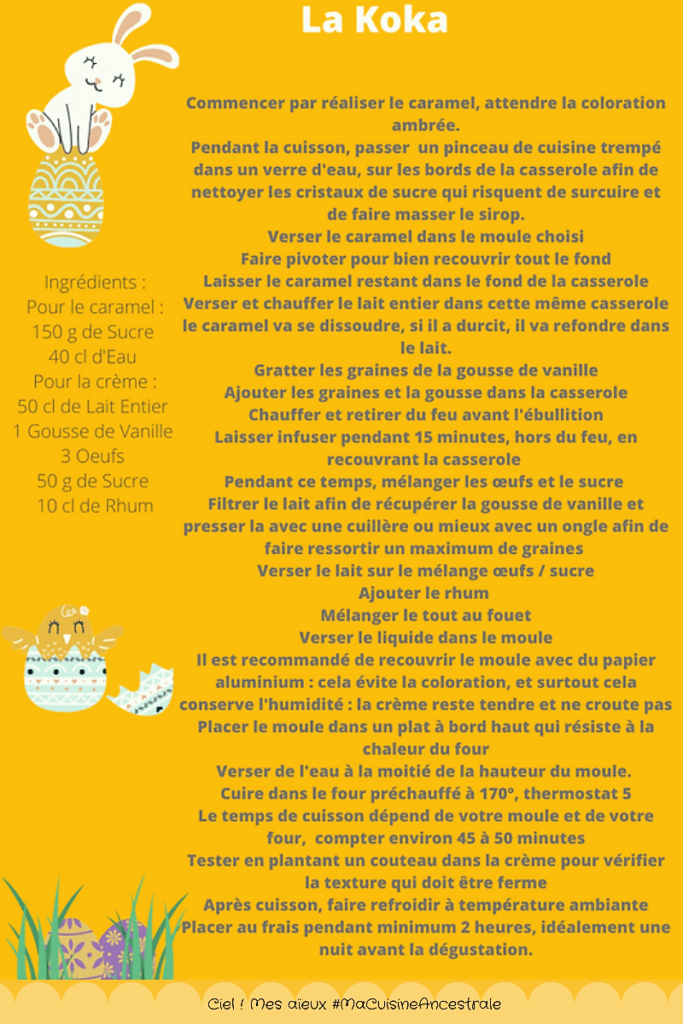

Pour terminer ce tour de table des traditions culinaires, voici la farandole des desserts avec le far breton, le kouign-amann, les galettes bretonnes dont celles de Pont-Aven, le gâteau breton, le quatre-quarts, sans oublier, la savoureuse fraise de Plougastel-Daoulas.

Et bien évidemment, nous étancherons notre soif avec une bolée de cidre ou de jus de pommes.

Les plus audacieux dégusteront également du chouchen avec modération, bien sûr.

Rassasiés par ce menu, il ne nous reste plus qu’à enfourcher notre vélo pour l’étape du jour.

Bonne route !

En cliquant sur le nom des spécialités, vous découvrirez leurs recettes.

Sources :

keldelice.com

andouille-guemene.com

henaff.com

finisteresud.com

wiki-brest.net

oignonderoscoff.fr

boulangerie.org

toutcommenceenfinistere.com

mangeons-local.bzh

tourismebretagne.com

chouchen.bzh

Image mise en avant : pixabay image libre de droits -Ah Riz Ko

Cycliste : Image libre de droits – Pinterest