Ici la vieille malle,

Aujourd’hui, je cherche les sources in English, of course …

Ben oui, quand ça m’arrange, je baragouine en anglais !

La généalogie, c’est comme une enquête policière, sauf que les criminels sont souvent de vieux ancêtres qui ont oublié de laisser des indices clairs.

Là où cela devient vraiment croustillant, c’est l’importance des sources. Imaginez que vous essayez de retracer votre arbre généalogique, en vous basant uniquement sur des histoires familiales, comme celle de l’oncle Albert qui jure qu’il est descendant de Charlemagne. D’accord, qui ne voudrait pas avoir un empereur dans sa lignée ?

Mais est-ce que l’oncle Albert a vraiment des preuves ou est-ce qu’il a juste trop regardé des séries historiques ?

Premièrement, il y a les sources primaires, comme les actes de naissance, de mariage et de décès. Ce sont les véritables stars de la généalogie.

Pensez à eux comme aux selfies de vos ancêtres – ils ne mentent pas !

Ces documents sont les preuves irréfutables que votre arrière arrière-grand-père a bien existé et qu’il n’a pas été simplement un personnage d’une légende urbaine.

Ensuite, nous avons les sources secondaires. C’est un peu comme écouter des rumeurs sur le voisin : ça peut être vrai, mais il vaut mieux vérifier.

Les arbres généalogiques d’autres chercheurs, les livres et même les forums en ligne peuvent être aussi fiables qu’un vieux conte de fées raconté par un grand-oncle un peu éméché.

Alors, avant de conclure que vous êtes le cousin éloigné de la Reine d’Angleterre, assurez vous d’avoir fait vos devoirs !

Quant aux témoignages familiaux, certaines histoires transmises de génération en génération sont comme le fromage : certaines sont délicieuses, d’autres… pas tant que ça.

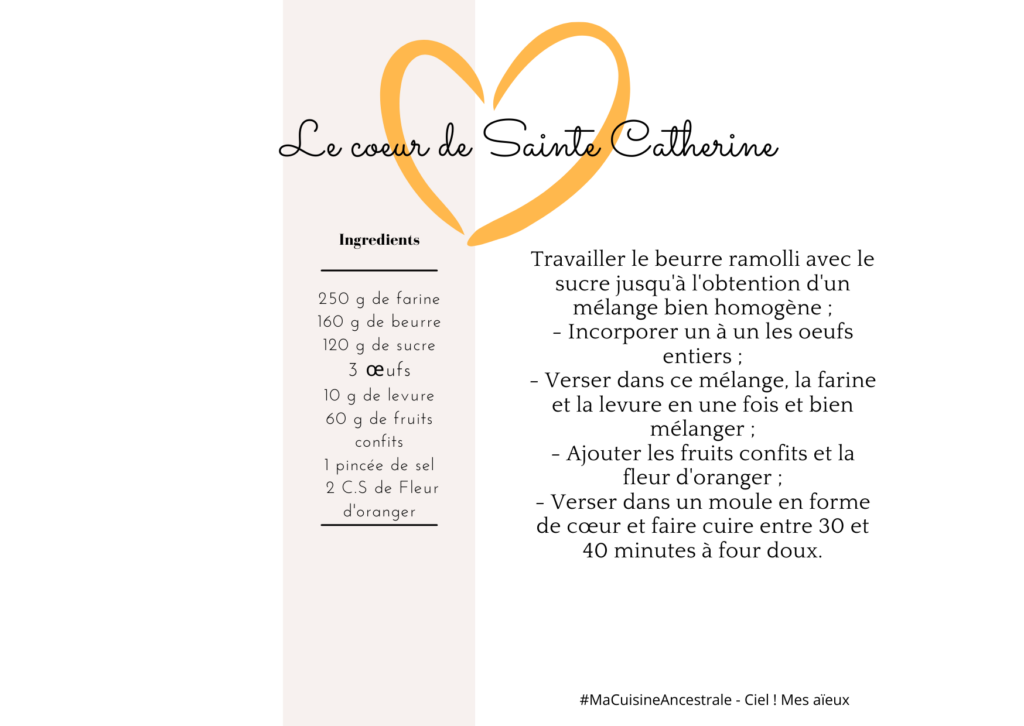

Entre les histoires de guerre de votre grand-père et les exploits de votre grand-mère en cuisine, il est essentiel de distinguer la réalité de la fiction.

Qui sait, peut-être que la légende de votre grand-père qui a combattu un dragon est en réalité une exagération de ses talents de jardinier et de sa lutte contre un lézard.

En résumé, la généalogie sans sources, c’est comme un plat sans épices : ça manque de saveur et de crédibilité.

Alors, munissez vous de vos lunettes de détective, fouillez les archives et n’hésitez pas à mettre la main à la pâte sans oublier d’enregistrer ces sources !