Nouvelle année oblige, la Fédération Française de Généalogie nous propose un nouveau challenge : raconter notre #Sosa2020.

Pour découvrir cet ancêtre, nous devons remonter 11 générations en partant du Sosa 1…

Voici mon cheminement pour arriver à cet aïeul : Pour commencer, je vais en Normandie et je remonte de fille en mère jusqu’à la sixième génération.

Je me tourne vers deux pères, à la septième et à la huitième génération.

Je retrouve une mère à la neuvième génération.

Pour terminer, je rejoins un père à la dixième génération puis, un autre à la onzième génération, … Vous m’avez suivie !… 😊

C’est parti :

Première génération (G1) – Sosa 1 : Moi

G2 – Sosa 3 – Maman (1916-1990) – J’ai raconté son enfance dans un billet écrit en 2014 (déjà !) : Histoire d’un abandon

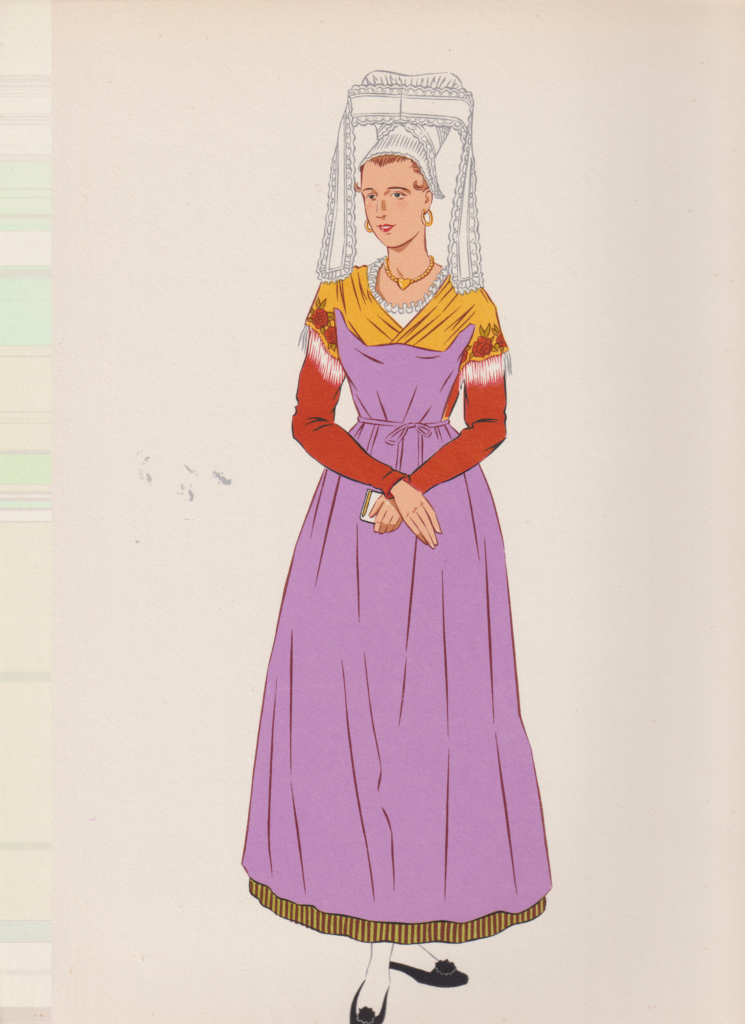

G3 – Sosa 7 – Louise Marie Elisabeth MORIN est née le 03/01/1887 à May S/Orne (14). Elle était journalière et a épousé Jean Albert BERTHAULT, journalier-mineur, le 15 janvier 1907 à May S/Orne. Ils ont eu quatre enfants dont au moins trois ont été abandonnés . Elle est décédée le 09/01/1937 à Caen (14) à 50 ans.

G4 – Sosa 15 – Zéphirine Pauline FOUQUES est née le 12/09/1869 à May S/Orne (14). Elle était aussi journalière.

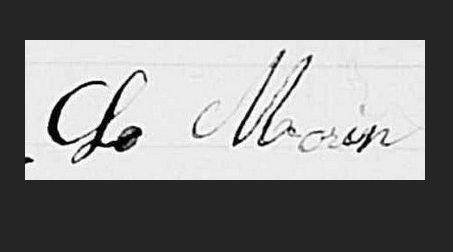

Le 16/02/1889, elle a épousé François Marie MORIN, carrier, originaire de Plouigneau dans le Finistère qui a reconnu Louise Marie Elisabeth comme étant sa fille.

En 1891, un ange est né : Georges Eugène Louis. Il a vécu 25 jours.

François Marie est décédé, à son tour, six ans plus tard, le 28/02/1895 à May.

Jeune veuve, Zéphirine Pauline s’est remarié le 29/11/1896 avec Charles Adolphe POISSON, originaire de la Sarthe et aussi carrier.

Augustine Marie, leur fille, est née le 12/01/1898. Et, Zéphirine Pauline a disparu le 12 novembre de la même année à 28 ans.

Elle ne savait pas signer.

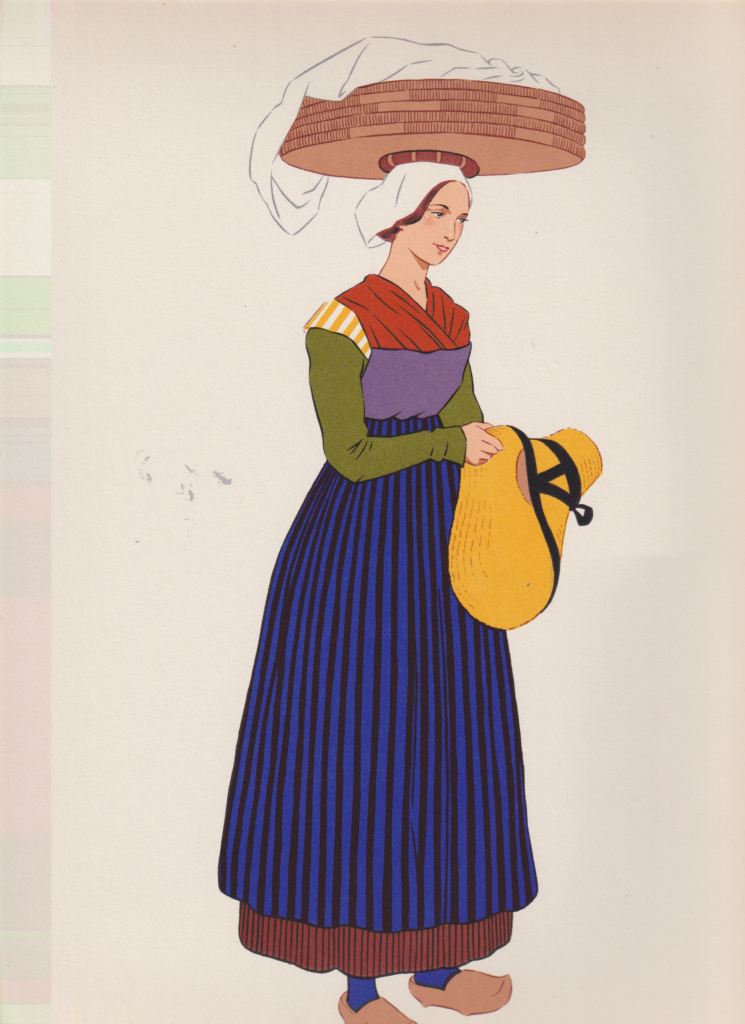

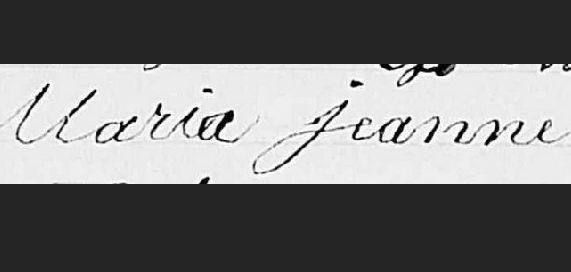

G5 – Sosa 31 – Maria Joséphina Alberta Appolonia Valentina JEANNE est mon ancêtre qui a reçu le plus de prénoms.

Elle est née à May s/Orne, le 20 mars 1850. Elle était journalière-dentellière.

A 18 ans, elle a épousé Ferninand Alphonse « Henri » FOUQUES, carrier. Ils ont eu sept enfants. Zéphirine Pauline était l’aînée de la fratrie.

Henri est décédé à 35 ans, le 12/03/1885 laissant Maria avec 5 enfants vivants.

En 1886, le 6 novembre, elle a mit au monde une petite fille, Constance Victorine, née de père inconnu. L’enfant n’a vécu que deux mois.

Maria s’est remariée avec Auguste Honoré LE BOUCHER, le 26/08/1903 à Fontenay-le-Marmion (14). Il avait 59 ans, elle 53 ans.

Auguste était berger et a disparu quelque mois plus tard, le 08/01/1907.

A ce jour, j’ignore où et quand est décédée Maria car je ne trouve pas son acte de décès.

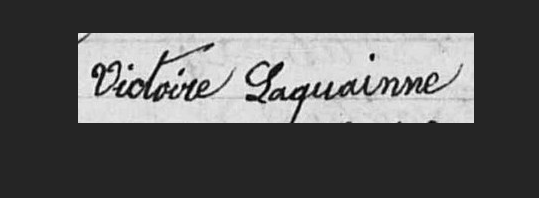

G6 – Sosa 63 – Victoire LAQUAINE était dentellière et elle est née le 18/07/1825 à May S/Orne.

A 18 ans, le 15/10/1843, elle a épousé François Exupère JEANNE, un carrier âgé de 26 ans.

Ils ont eu quatre enfants.

Victoire est décédée à l’âge de 34 ans, le 15/04/1859 à May.

G7- Sosa 126 – Georges Etienne LAQUAINE est nommé comme étant domestique de haras, domestique meunier, carrier et cultivateur propriétaire selon les actes trouvés.

Il est né le 30 Pluviôse An IV (19/02/1796)à Bonnemaison, hameau du Cantelou (14) mais, sa naissance n’a été déclarée que le 15 Germinal An IV (15/04/1796)

En 1820, le 25 novembre, il a épousé à 24 ans, Marie Anne ORESME, Sosa 127. Je leur connais deux enfants.

Sa première épouse décédée, le 29/07/1852, Georges Etienne s’est remarié

avec Rose QUESNEL, le 09/10/1855 à Vacognes-Neuilly (14). Il avait 59 ans, elle 53 ans.

Georges Etienne s’est éteint le 16/12/1874 à May, à l’âge de 78 ans.

Il ne savait pas signer.

G8 – Sosa 252 – Etienne François LAQUAINE était journalier et il est né le 03/04/1755 à Courvaudon (14). Il a eu pour parrain, Etienne LOCART et pour marraine, Anne CHRISTOPHE.

Le 31/01/1789, il a épousé Marie LE SAGE à Saint-Agnan-le-Malherbe (14).

Je leur connais un fils, Georges Etienne.

Etienne François est décédé à l’âge de 75 ans, le 07/02/1830 à Courvaudon.

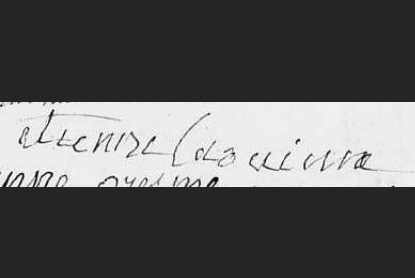

G9 – Sosa 505 – Marie Françoise EDELINE est née vers 1729 et a épousé François LAQUAINE, nommé LACHAINE, le 28/11/1747 à Courvaudon.

Elle était fileuse et est décédée à Saint-Agnan-le Malherbe, le 24/11/1815 à l’âge de 86 ans. Elle ne savait pas signer.

G10 – Sosa 1010 – Jean EDELINE est marié avec Marguerite BOURIENNE.

Il est décédé avant le mariage de sa fille. Sur l’acte, il est dit « feu » et « résidant à Courvaudon » mais, je n’ai pas trouvé son acte de décès dans la commune.

Sur Généanet, plusieurs arbres indiquent un certain Jean MADELEINE, époux de Marguerite BOURIENNE, décédé le 26/04/1747.

J’ai bien trouvé l’acte correspondant mais, Jean MADELEINE et Jean EDELINE ne font-ils qu’un ?

G11 – Sosa 2020 – ? EDELINE – reste un « invisible » dans tous les sens du terme pour le moment.

Voilà où m’a menée mon enquête… Mon Sosa 1010 me pose un problème qui ne m’autorise pas actuellement à connaître son père.

En cette période de vœux, je souhaite que l’année 2020 me permette de découvrir qui était ce fameux #Sosa2020.

Rectificatif du 03/01/2020: Grâce à l’aide de Loïc, @ExploratorJob, qui a trouvé l’acte de mariage de Jean & Marguerite, le 12/02/1720 à Ondefontaine (14), je connais maintenant le prénom de mon #Sosa2020 : Louis, originaire de Bures.

Bonne et heureuse année à tous !

Sources :

Archives départementales du Calvados

Image : Pixabay.com