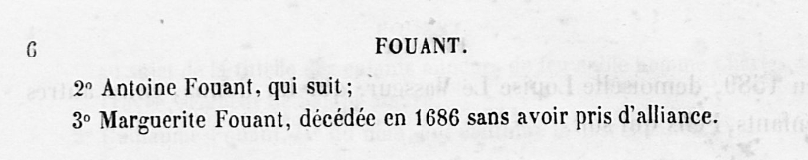

Parmi les généathèmes de février, Sophie de la Gazette des Ancêtres nous propose, de visiter la vie de nos ancêtres, il y a 150 ans, soit en 1868 !

La population française est à 70% rurale. La vie à la campagne est rude et les traditions y sont ancrées. Le Second Empire est sur le déclin, mais la France paysanne est loin des troubles politiques qui se profilent à l’horizon. La guerre franco-prussienne éclatera en 1870, et la défaite française à son terme entraînera la révolte de la Commune en 1871.

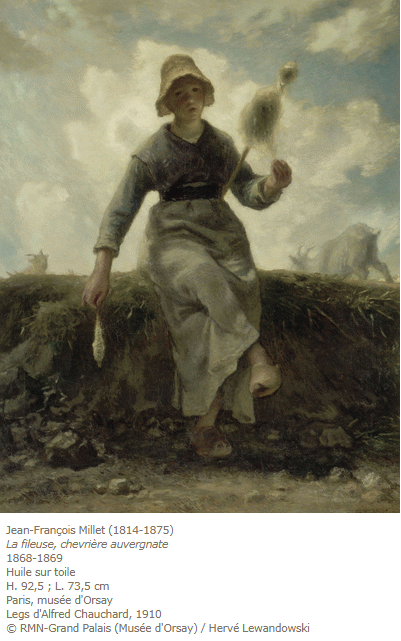

En observant de près la vie des gens dans les campagnes, des artistes comme J.F Millet font un commentaire indirect sur la politique de l’époque et la répartition inégale des richesses.

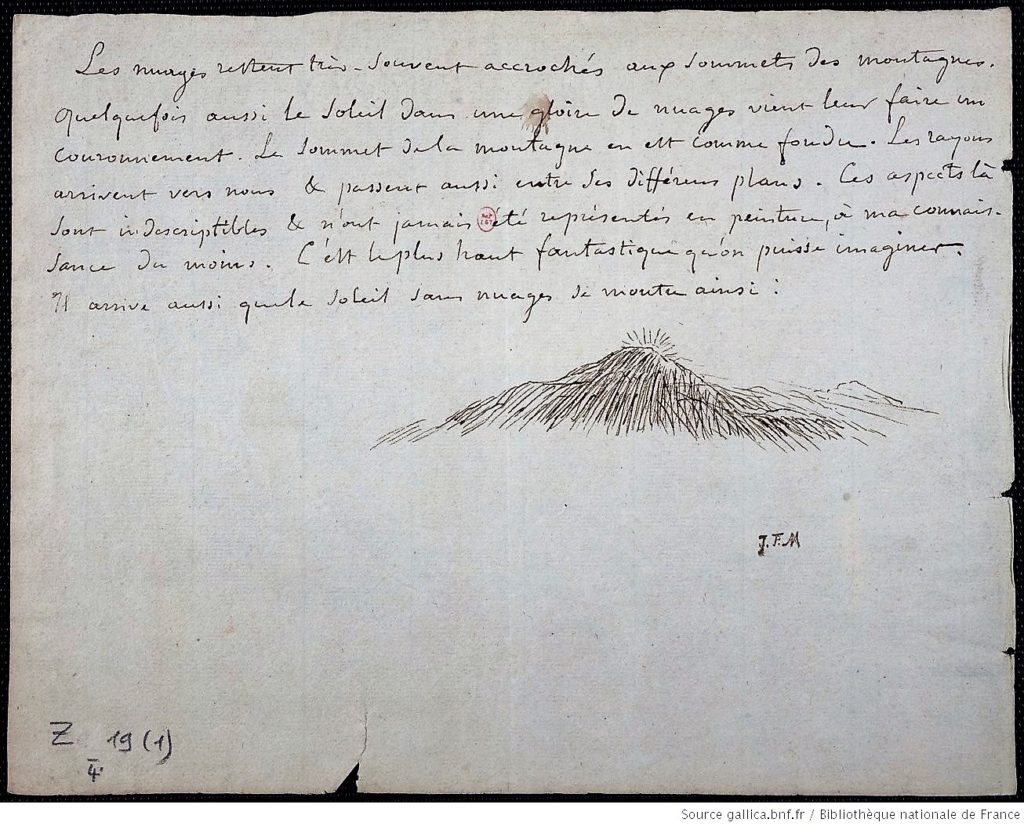

Jean-François Millet (1814-1875) peintre et dessinateur, observe et décline le monde rural, son sujet et thème de prédilection, à travers portraits, paysages et scènes de la vie quotidienne au XIXe siècle.

Il accompagne sa femme en Auvergne, cette dernière y prenant les eaux à Vichy. Le couple y séjourne à plusieurs reprises entre 1866 et 1869.

Suivons l’artiste en Auvergne :

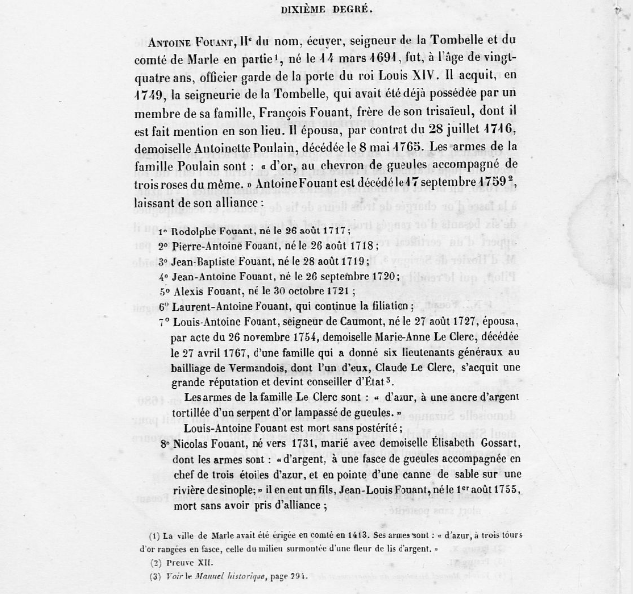

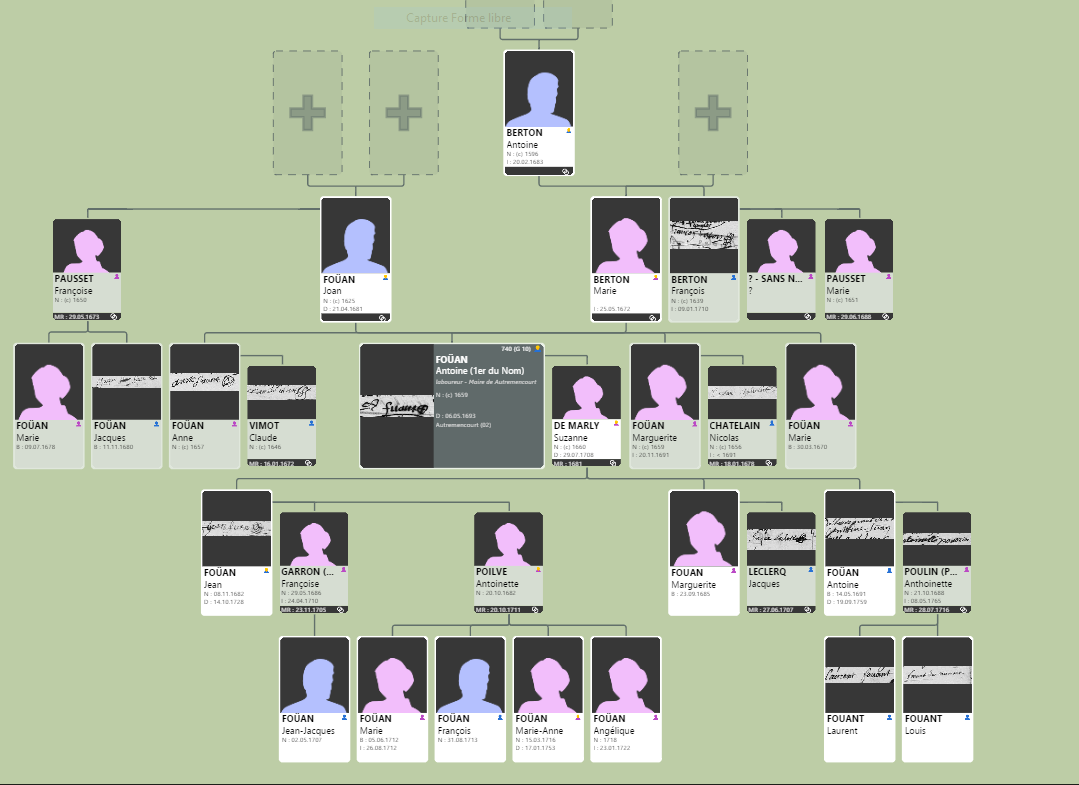

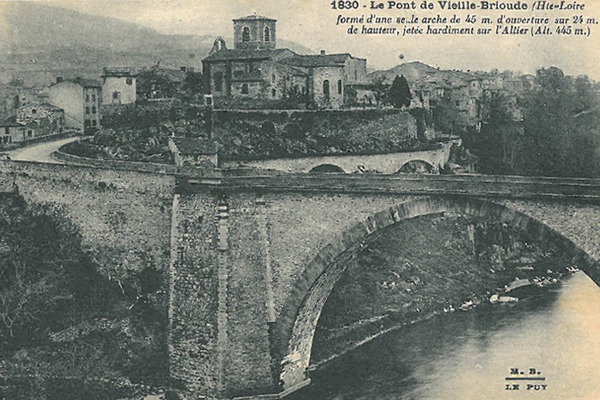

En Haute-Loire, chez les ancêtres de Monsieur, 1868 voit une multitude de naissances et de décès et deux mariages sont célébrés, dont celui de Raymond ACHON et Louise ACHON.

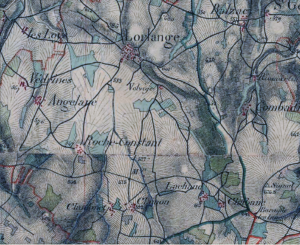

Louise voit le jour le 9 octobre 1836, à Lorlanges, dans le hameau de Clamonet. Elle est la septième et dernière enfant de Jean Achon et de Jeanne Lescure.

Il est probable que toute jeune, Louise ait été initiée à l’art du tricot et de la dentelle par sa mère et sa grand-mère

Plus tard, elle a gardé les chèvres et les moutons tout en filant la laine

Raymond Achon est né le 9 mai 1836 à Lorlanges également, mais au lieu-dit Lachaud. Il est le fils aîné d’Antoine Achon et de Jeanne Pradal. Le couple aura un second fils, nommé également Reymond, mais avec un « e », né dix ans plus tard.

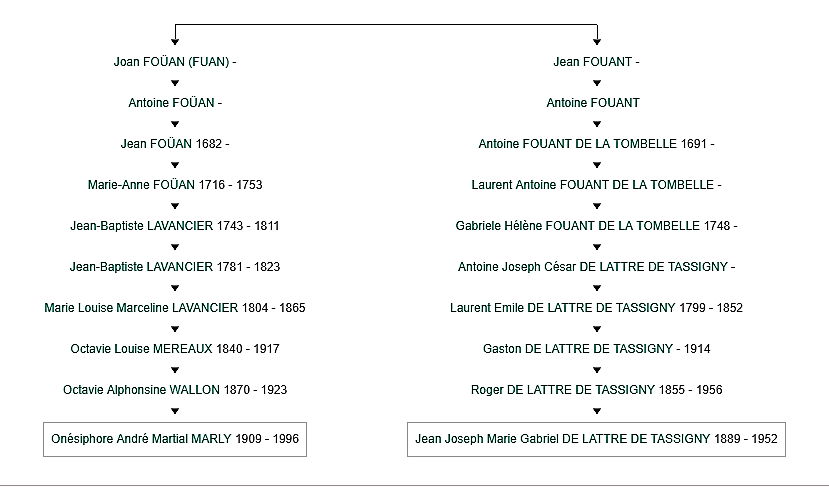

Raymond et Louise sont cousins germains, leurs pères étant frères. Leurs grands-parents paternels, Jean Achon et Marguerite Valeix, sont les Sosa 32 et 33 de Monsieur.

Tous deux se connaissent et se fréquentent certainement depuis leur naissance, travaillant ensemble, mais pas seulement…

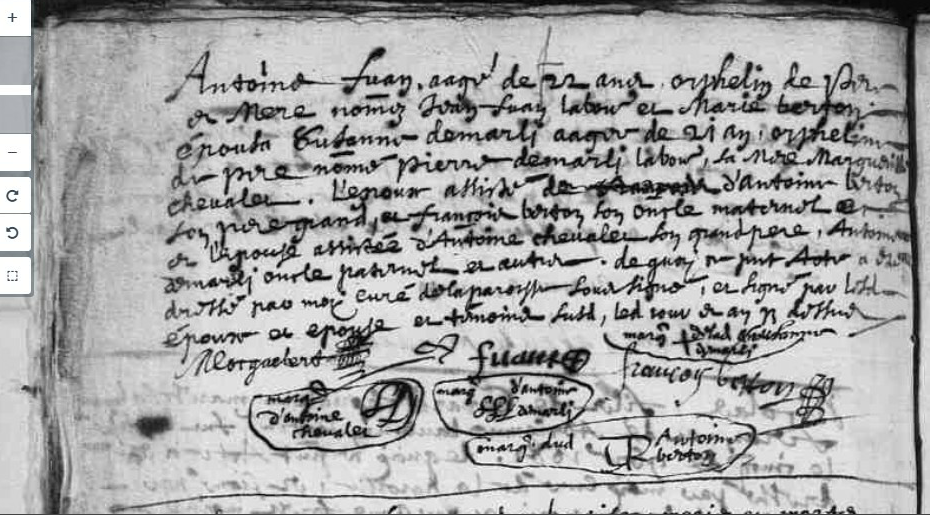

Effectivement, à 31 ans, ils se marient à la mairie de Lorlanges, le 3 mars 1868, non sans avoir établi un contrat de mariage, le 16 février 1868, chez Maître Bérard, notaire du village.

Et, Ô surprise ! Louise accouche de leur premier enfant, vingt jours plus tard. Jean-Eugène naît le 23 mars 1868 (cet événement m’avait échappé)

Le couple aura un second garçon, né sans vie, le 24 août 1873.

Contempler les œuvres des peintres contemporains de nos ancêtres nous permet d ‘appréhender la quintessence de leur vie..

Que pensez-vous de cette visite artistique en terre auvergnate ?

Sources :

Jean-François MILLET : Orion en aéroplane – Peccadille.net

Contexte – Thierry Sabot

Carte Géoportail

Image mise en avant : Pâturage sur la montagne – J.F Millet