Il était une fois, trois frères provençaux et pâtissiers qui montèrent à la Capitale pour y faire fortune. Celle-ci leur sourit !

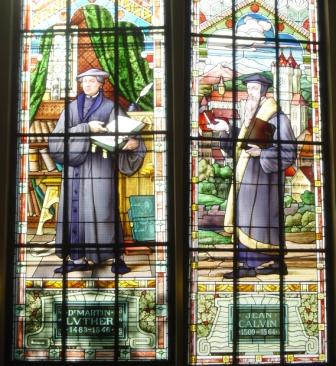

En 1840, Arthur, Auguste et Narcisse JULIEN installèrent leur boutique, à l’enseigne des « Trois frères », place de la Bourse dans le second arrondissement de Paris, à proximité du théâtre du Vaudeville.

Ils devinrent célèbres grâce à leur première création qu’ils appelèrent tout simplement le « Trois frères ».

Le succès fut tel qu’un moule pour la cuisson porte le nom dudit gâteau. Il s’agit d’un moule à savarin à fond côtelé :

Juin est un mois festif où les célébrations familiales ne manquent pas… Alors pourquoi ne pas inviter le « Trois frères » sur vos tables !

Juin est un mois festif où les célébrations familiales ne manquent pas… Alors pourquoi ne pas inviter le « Trois frères » sur vos tables !

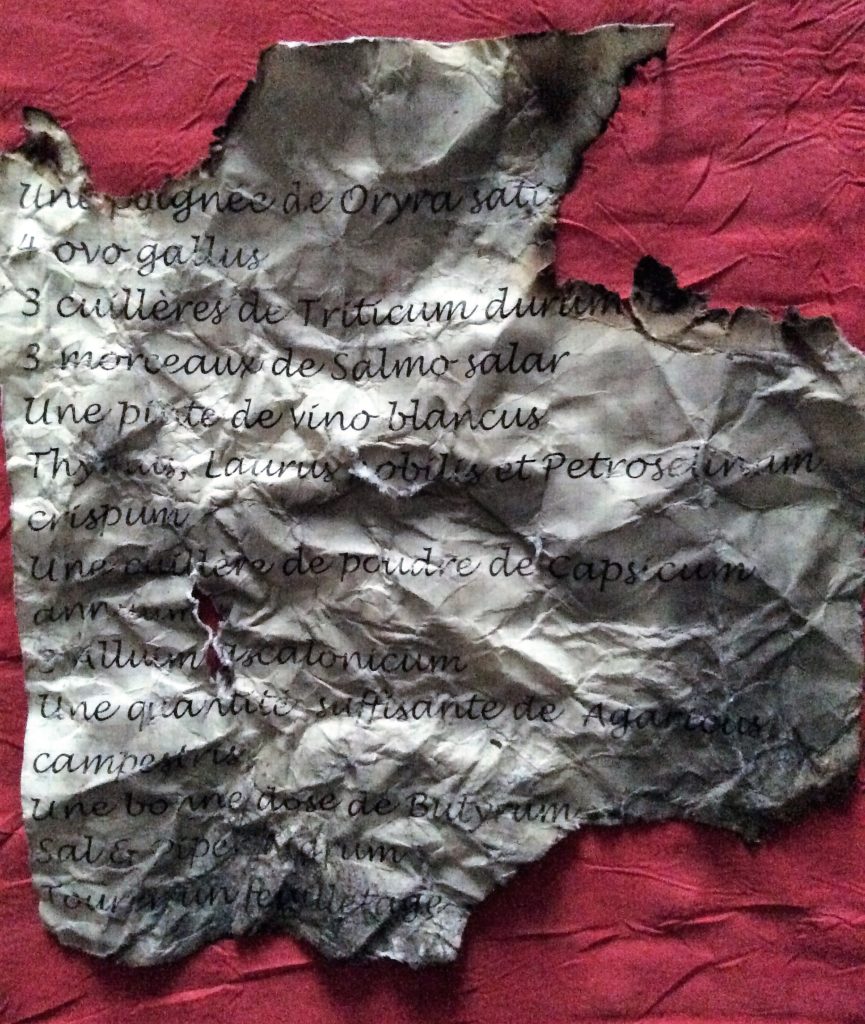

Pour le réaliser, il faut :

6 œufs

200 g sucre en poudre

1 pincée de sel

180 g de farine de riz ou de farine de blé (j’ai trouvé différentes recettes utilisant l’une ou l’autre)

2 sachets de sucre vanillé

160 g beurre + pour graisser le moule

1 cuillère à café de levure chimique

Pour la garniture :

3 cuillères à soupe de confiture d’abricots sans les morceaux

Angélique et cerises confites

Préchauffer le four à 200°

Couper le beurre en morceaux et faire fondre doucement au bain-marie,

Dans une casserole : casser les œufs, ajouter le sucre et le sel,

Mettre sur feu très doux et battre jusqu’à ce que le mélange se liquéfie et mousse,

Hors du feu, ajouter toujours en fouettant, petit à petit, la farine tamisée, le beurre fondu, le sucre vanillé et la levure,

La pâte obtenue est assez fluide.

Beurrer généreusement le moule (un moule à savarin ordinaire fera l’affaire),

Verser la pâte,

Enfourner et baisser le thermostat du four au plus bas pendant 20 minutes,

Puis remonter le thermostat sur 200° et laisser cuire pendant 20 à 30 minutes (suivant votre four),

Pour démouler, au sortir du four, renverser le moule sur une grille.

Préparer le glaçage :

Mettre la confiture d’abricots dans une casserole avec une cuillère à soupe d’eau tiède, (j’ai remplacé l’eau par du Cointreau)

Mélanger et chauffer pendant 5 minutes afin que le mélange devienne sirupeux.

Poser le gâteau sur un plat de service,

Badigeonner-le avec la confiture à l’aide d’un pinceau.

Décorer avec l’angélique et les cerises confites (comme c’est la saison, j’ai choisi des cerises fraîches).

Et j’ai ajouté un petit bol de crème Chantilly au moment du service avec bien sûr « la petite cerise sur le gâteau » !

Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs… C’est G comme Gourmandise avec ce gâteau qui j’espère ravira vos papilles comme il a ravi les miennes !

Images : Cuisine et Ustensiles.com – Collection personnelle

Sources : Les recettes provençales de ma Grand-Mère – Marion Nazet – Editions CPE

Cette année et pour la première fois depuis 2013, je ne participerai au fameux #ChallengeAZ mis à l’honneur par notre Sophie de la Gazette des Ancêtres.

Cette année et pour la première fois depuis 2013, je ne participerai au fameux #ChallengeAZ mis à l’honneur par notre Sophie de la Gazette des Ancêtres.