Ici, la vieille malle…

Aujourd’hui, je suis en mode « philosophe en herbe », à faire ma meilleure imitation de Socrate.

La culture et l’héritage sont deux concepts aussi vieux que votre grand-mère, mais tout aussi précieux !

Imaginez un instant que votre héritage me ressemble, parfois poussiéreux, parfois bancale, mais toujours rempli de souvenirs.

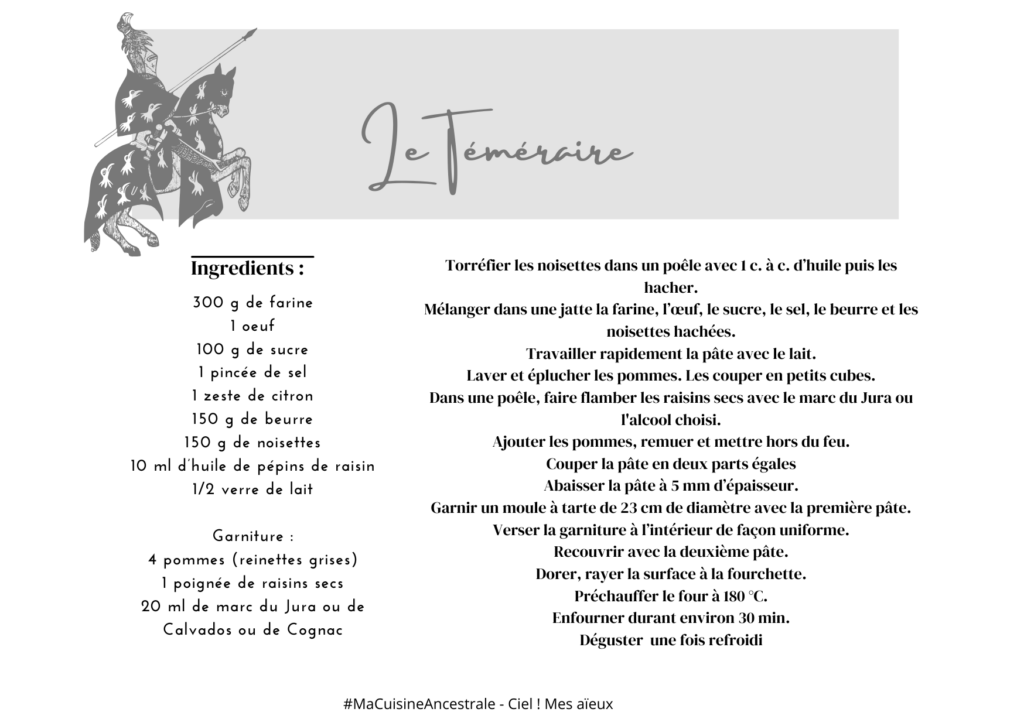

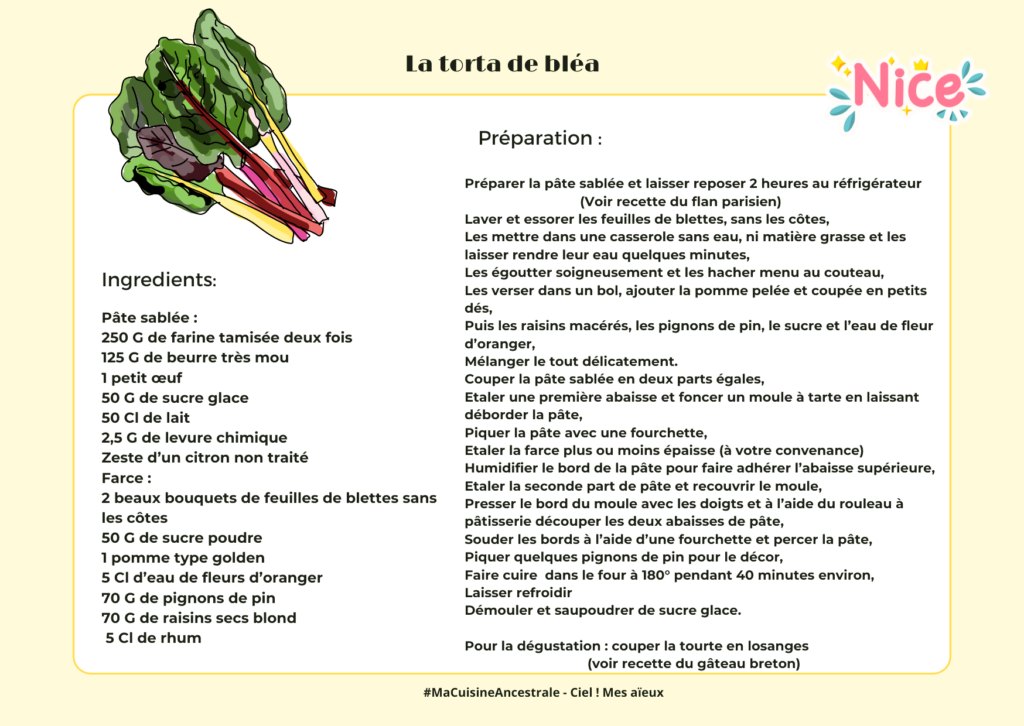

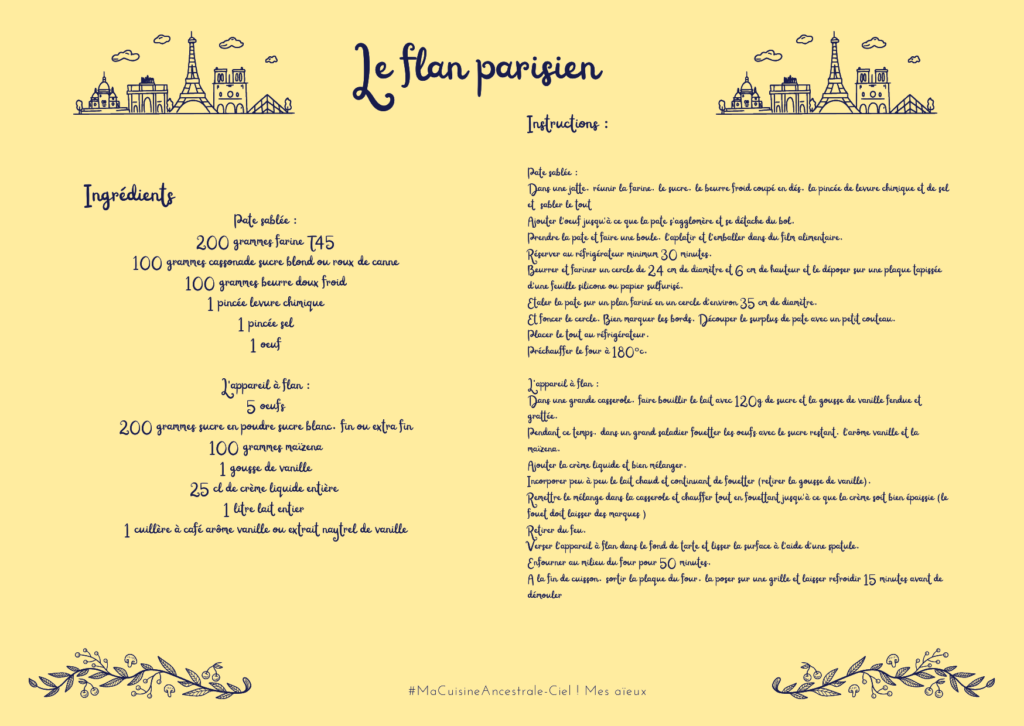

Et la culture, c’est un peu comme la recette de la fameuse tarte de Tante Raymonde – il y a un secret de famille là-dedans, mais personne n’ose vraiment le demander !

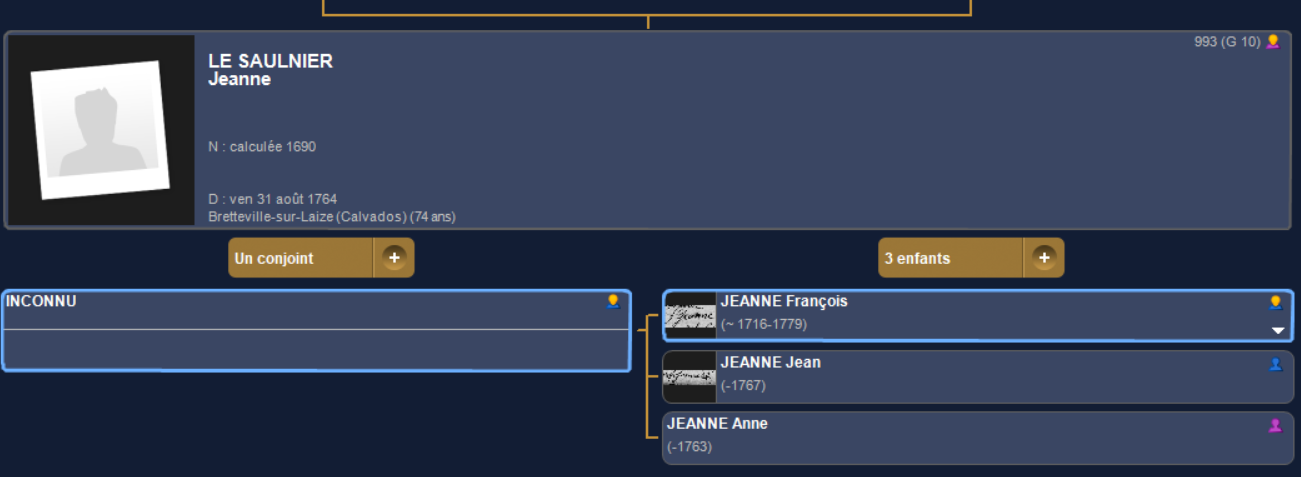

Participer à un défi généalogique, c’est un peu comme chercher des chaussettes dans un tiroir : on ne sait pas toujours ce qu’on va trouver, mais cela peut être très amusant !

On pourrait tomber sur des ancêtres qui ont tenté de danser le tango à un mariage en 1920 et que cela s’est mal terminé ou découvrir que votre arrière-grand-père était un champion de la pétanque – et là, vous vous demandez si ça se transmet par les gênes !

Rassembler des histoires de famille, c’est aussi un vrai sport.

Préparez vous à entendre des récits dignes d’un César :

« Et puis, ton grand-père est allé à la guerre, mais il a surtout ramené des histoires de sa grande passion pour les crêpes.

» Oui, l’héritage n’est pas seulement fait de batailles épiques, mais aussi de dîners mémorables où les crêpes sont la véritable arme secrète !

Et qui peut oublier le moment où vous réalisez que votre famille a une tradition bizarre ? Comme celle de se déguiser en légumes pour Halloween.

Oui, on peut dire que c’est étrange, mais cela fait partie de votre héritage !

Et qui sait, vous risquez de découvrir que votre grand-oncle était le roi du costume de carotte.

En fin de compte, la culture et l’héritage sont là pour nous rappeler que nous venons tous d’un arbre généalogique… qui, avouons le, est parfois plus un buisson qu’un chêne majestueux.

Alors, plongez dans vos racines avec humour et curiosité, et n’oubliez pas : chaque famille a ses secrets, et il y a toujours un cousin lointain qui pense qu’il est le prochain Picasso – ou le roi de la pizza !

Et accrochez vous à votre histoire, car elle pourrait bien vous

surprendre !

Source :

Image par Christian Dorn de Pixabay