Ici, la vieille malle…

Chose promise… voici la recette du mois de Ma Cuisine Ancestrale, spécialement concoctée pour les demoiselles de 25 ans et plus qui traînent leur célibat,

comme moi !

J’avoue que j’ai subtilisé à ma propriétaire sa petite fiche Canva et le texte qu’elle avait préparé pour le réécrire à ma façon.

Chut, on garde ça entre nous, d’accord ? Pas de fuites, sinon je vous mets au défi de m’apporter une tarte à l’inspiration !

Sainte Catherine d’Alexandrie est une demoiselle née au 4e siècle ! Elle avait beau être une sainte, elle n’a pas échappé au traditionnel « mariage à la mode ». L’empereur Maxence, qui devait penser que son titre était un bon atout au jeu de l’amour, a tenté sa chance pour l’épouser.

Mais Catherine, pas du genre à se laisser faire, a dit un grand « non merci » et pour cela s’est retrouvée en prison !

Là-bas, on lui a réservé le terrible supplice de l’écartèlement à la roue, un peu comme un mauvais tour de manège. Mais courageuse, Catherine a résisté et la roue s’est brisée. Finalement, le 25 novembre 307, l’empereur, vexé comme un pou, a décidé de lui couper la tête.

Pas très romantique, tout ça !

Sainte Catherine est la marraine des filles à marier et des théologiens en mal de mariages comme si le raisonnement philosophique pouvait vraiment aider à trouver l’âme sœur.

Elle protège également les orateurs, les notaires, les étudiants, les modistes et les couturiers.

Au Moyen Âge, quand une fille de 25 ans était encore célibataire, elle revêtait des chapeaux extravagants ornés de rubans pour aller fleurir la statue de la Sainte.

La prière était subtile :

« Sainte Catherine, aide-moi.

Ne me laisse pas mourir célibataire.

Un mari, sainte Catherine, un bon, sainte Catherine,

mais plutôt un que pas du tout ! »

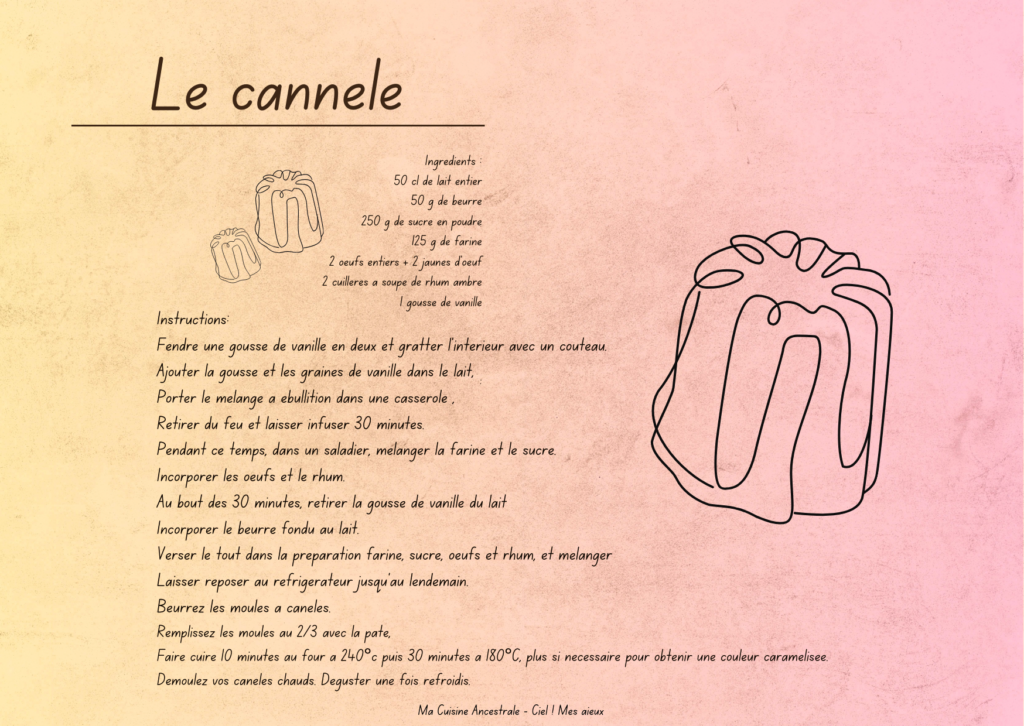

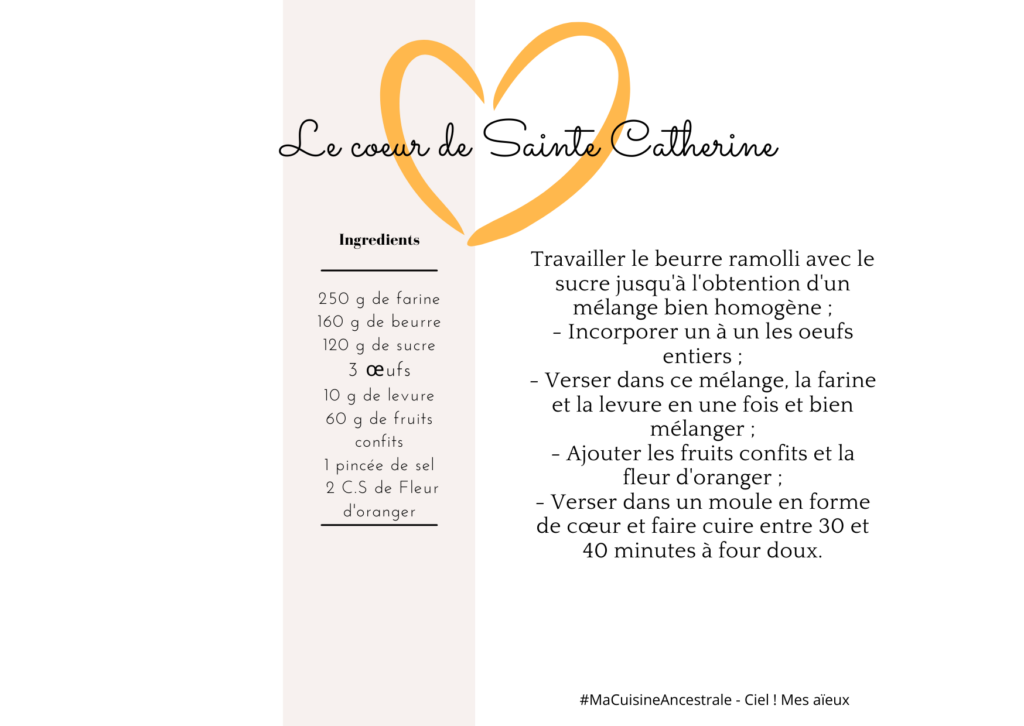

En Picardie, on fabriquait des gâteaux en forme de cœur pour les célibataires, une délicieuse façon de les encourager à trouver leur prince charmant ou pas.

Dans certaines régions, les hommes pouvaient aussi se tourner vers Sainte Catherine pour dénicher leur promise, comme quoi, le célibat n’est pas une panacée!

À Paris, les Catherinettes s’habillaient pour aller au bal, ornées de chapeaux aux couleurs criardes : le jaune pour la réussite, le vert pour l’espoir, et le tout pour attirer l’attention d’un futur mari, parce que clairement, le bon vieux

« Salut, ça va ? » ne suffisait plus.

Jusqu’aux années 1980, les grandes maisons de couture organisaient des fêtes gigantesques pour fêter les « Catherinettes », avec des cortèges joyeux qui déferlaient dans les rues.

Et la journée se terminait par un bal, où il était possible de croiser l’âme sœur, ou au moins de danser avec quelqu’un qui ne vous écrasait pas les pieds.

Aujourd’hui, la tradition s’est éteinte, mais on a encore les gâteaux !

Alors à vos moules et bonne chance !

Et puis, si ça ne marche pas, au moins, on aura quelques excuses pour s’offrir des sucreries !

Après tout, le vrai « cœur » du problème, c’est de savoir si le gâteau est bon !

Sources :

Images : Collection personnelle

origine sainte Catherine : file:///C:/Users/Evelyne/Downloads/6144957851_1_sainte-catherine.pdf

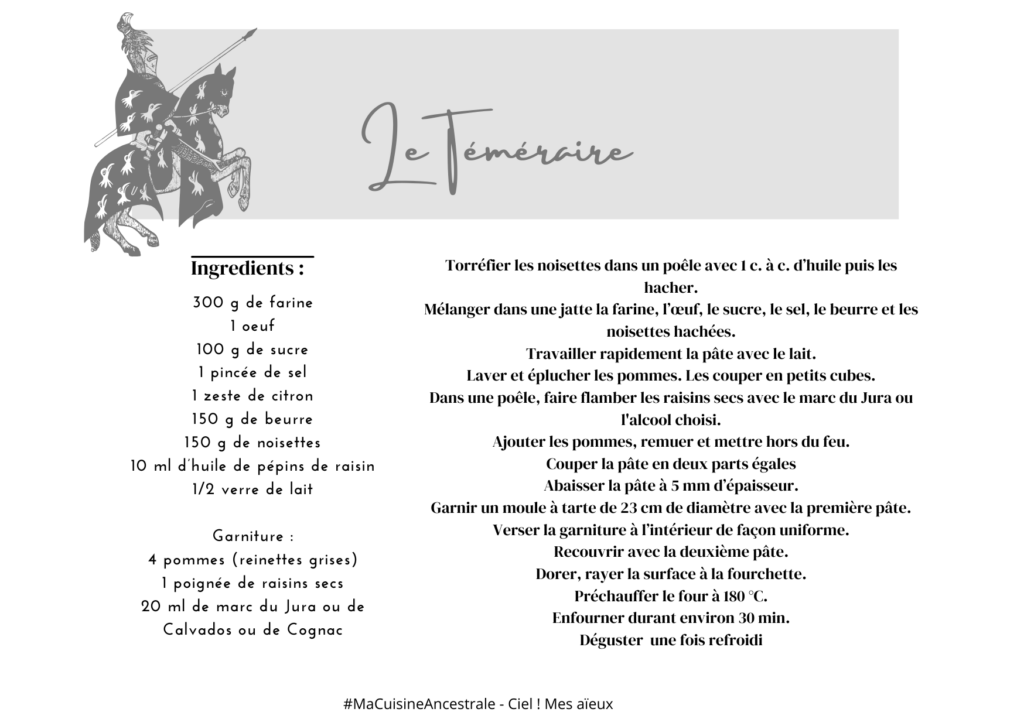

Recette : YouTube – Aux mille gâteaux